《梦境茶壶》:非对称卡牌对战桌游的设计探索

撰文:Avalon

封面:《梦境茶壶》概念图/创作者:画师 L

背景

本文系某欧洲院校游戏设计专业硕士毕业论文的整理版,原文由笔者与同学 B 合作完成,论文下载链接见文末。项目中的美术素材大多由画师朋友 L 绘制,我负责提需求、统一风格及做平面设计。简而言之,文章记录了我们运用 RtD(Research through Design)方法设计一款非对称 1V3 卡牌对战桌游的主要流程,大致分为五阶段:概念设计、循环搭建、理论/游戏调研、机制填充、两轮迭代。如果有人对偏向学院派的桌游制作流程感兴趣,在追求作品本身的趣味性以外,也想要探索设计过程本身可能存在的范式,或者更实际些,有针对海外留学申请做笔试题或作品集的需求,那么这篇文章或许能提供一定参考。

概念设计

——叙事与美术共同编织的梦境

在作为论文选题项目之前,游戏故事本身的诞生可以追溯到两年前我和画师朋友的一次脑洞。当时,我们两人都过着昼夜颠倒的生活,虽然也确实做过早睡早起的努力,但无一例外都以失败告终。所以,我们开始描绘这样的幻想:在梦境边缘的一间茶馆里,魔女对睡不着的人伸出了援手。存在于童话故事中的餐具精灵是茶馆的帮仆,各式各样的茶饮是帮助客人积累睡意的工具,而噩梦则是阻挠入睡的障碍。

所以到了游戏中,想象内容就反映为如下设定:一些玩家扮演餐具精灵,一位玩家扮演难缠的噩梦,餐具精灵尝试合力使用茶饮卡解决噩梦,噩梦则需要保护自身、存活至游戏终局,或者想办法提前拆除所有茶饮卡。

关于餐具设计,我主要交由画师朋友自由发挥,拿到立绘后,再进行起名和性格设定,并且,后续的角色定位、机制也与之相匹配。如果常规约稿,理想情况需要经历“草稿-上色-成图”的流程,以尽量避免反向修改,不过在相互信任或时间实在紧张的情况下,一键出图也很便利。另外,美术资产、故事设定、游戏机制之间当然需要彼此关联,但实际设计流程中,先后顺序其实没什么所谓,跟开发团队构成和制作人背景会有很大关系。

由 L 绘制的 3 个餐具精灵立绘,相应的中文命名是蜘蛛勺、薄荷餐刀和粉红皇后胡椒瓶

茶饮卡牌的设计流程和餐具相差不多。我给出一些命名和口味参考,L 根据意象自由发挥,最后由我进行平面排版。顺带一提,其实早期就有朋友提到,现实中茶叶一般是用来清除困意的,游戏里用茶来“催眠”噩梦会不会有些不合理?不过,考虑到设定为梦境,合理和不合理的分界可以不那么绝对。

一个示例:我先提供茶饮名称和茶的种类,即“仙后”和莓果茶,然后由 L 绘制两个版本,让我二选一。因为针管笔风格的描线相对耗时,我还是选了下面的版本作为卡面素材

而关于噩梦的设计,童话+魔女+茶会的关键词很容易让我们联想到《魔法少女小圆》呈现的怪诞绘本风格。暗色的基底、华丽的装饰、强几何/卡通感的外轮廓,布偶上带有与人类相似的喜怒哀乐的神态、加上五彩缤纷堪称童趣的辅助配色就成了设计中的主要元素。并且,画师本人比较擅长写实材质的刻画,在后续设计中强调了布艺、珠宝和纽扣等元素,对视觉呈现和实体化方向都带来了颇多帮助。

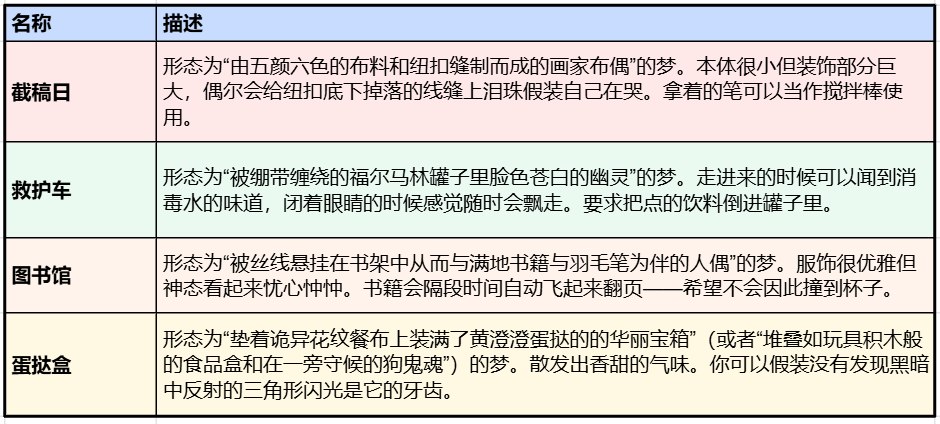

当时尚且比较稚嫩的噩梦设计文案。基本上是基于生活中会发生的各种切实影响入睡的困难——画师的截稿压力、心率过速随时会猝死的感觉、临考前的紧张备战、吃太撑了导致消化不良——做的艺术化处理,此项目中实际推进的噩梦形象为其中的“截稿日”

总结来说,在概念设计期间,我比较提倡文案和美术共创。去选择一个大家都擅长、都喜爱的风格,并且彼此都留出延伸设计的空间,能大幅提升最终内容的丰富度(和合作的愉快程度)。同时,我认为概念期间不需要过于追求完成度,确立风格比做出实际资产的优先级更高。多使用图片交流、多利用笔刷工具能大大提升效率。

这段时间,凭借立项初期的热情,我与画师朋友 L 很快就完成了基础叙事背景和部分美术素材的设计,但距离一款游戏,我们还需要一个玩法。由此进入核心循环搭建环节。

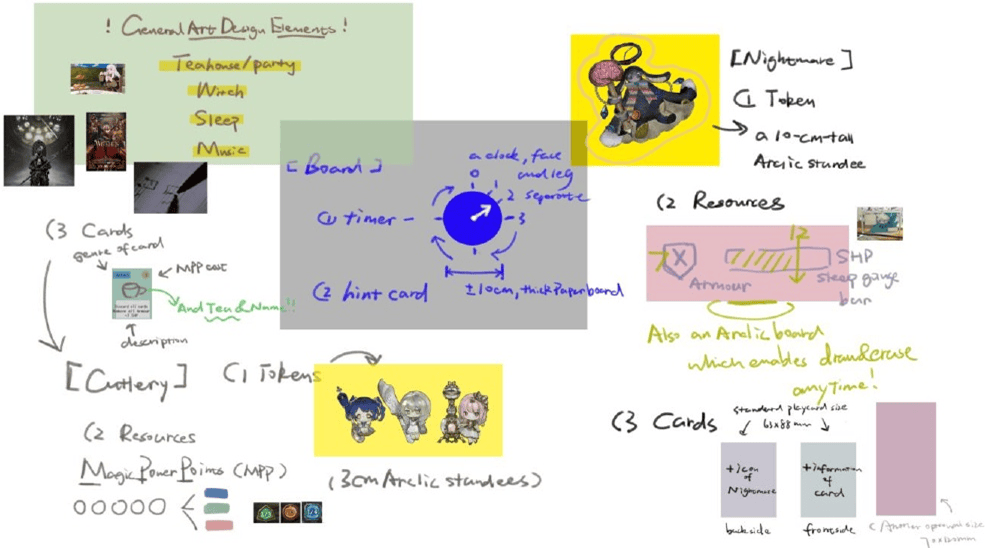

在这一阶段,除了卡牌和角色部分的原画,也需要考虑很多桌游组件,比如玩家资源、时钟、血量条、卡面布局等游戏内容的视觉设计和实体化方案。不过,作为论文项目来讲,这部分量力而行即可,最终你并不需要实装所有东西

循环搭建

——拆牌换牌、倒计时回合计数、非对称对抗

相关时间线依然可以追溯到两年以前。本部分的要点是体验先行,提供足够的可拓展性,以及玩法和叙事融洽。核心体验的设计正如副标题所言,包括拆牌换牌的物理交互、紧张的倒计时回合追赶,以及迷你妖精餐具与巨大噩梦之间的非对称博弈。

在我早期的设想中,游戏想要达成的体验大致如此:玩家每局都能快速且轻松地进行对抗,有机会频繁以手牌互动(对抗时可以从对方阵营手中顺手牵羊,而不只是打进弃牌堆再间接产生影响;合作时也能不止在眉来眼去中精神交流,而是能切实给牌到队友手上)。可以看出,有很多预期操作都是在现实中做会更有趣,这也是选择桌游载体的主要原因。另一原因是没有程序。

至于做非对称形式,更具体来说,做 3V1 而非 1V1 的非对称形式,在这时候只是一个比较偶然的设计选择。原因可能只是一个简单的想象:就像《杀戮尖塔》里,玩家作为挑战者在无限次循环中挑战着强大的敌人。但如果玩家也可以选择扮演敌人呢?或者挑战者不止一位、可以彼此合作呢?本着试试看的想法,我打算先设计一个以 1V3 为基准的框架,后续再看情况增减人数,或者通过提供不同人数下的参数适配,也兼容 1V1、1V2 甚至 1V4 情况下的游玩。

在这些“如果 XX”的想象中,我用思维导图搭建了初版循环框架,不过现在,这部分内容已随着硬盘更迭消失在数据海洋中了。而且,由于我向来不擅长填内容,有过诸多架完系统就放置跑路的不良记录,再加上各种现实原因,这一项目自那时就一直搁置至今。

回到现在,当有一个时间相对充裕的毕设需求时,我很快就想到,是不是可以借此机会完成“梦境茶壶”的构想。而正巧,一同合作的同学 B 显然比我更擅长搭关卡做卡牌。巧上加巧的是,早期设计中的关键词之一,非对称桌游,听起来很适合写一篇论文。

我所在的学校给予选题的自由度本来就很高,且导师作为“龙与地下城”老玩家也对桌游研究颇感兴趣,制作、研究并行与此前课程重点介绍过的 RtD 方法也很契合。于是,“梦境茶壶”就这样顺利立项了。

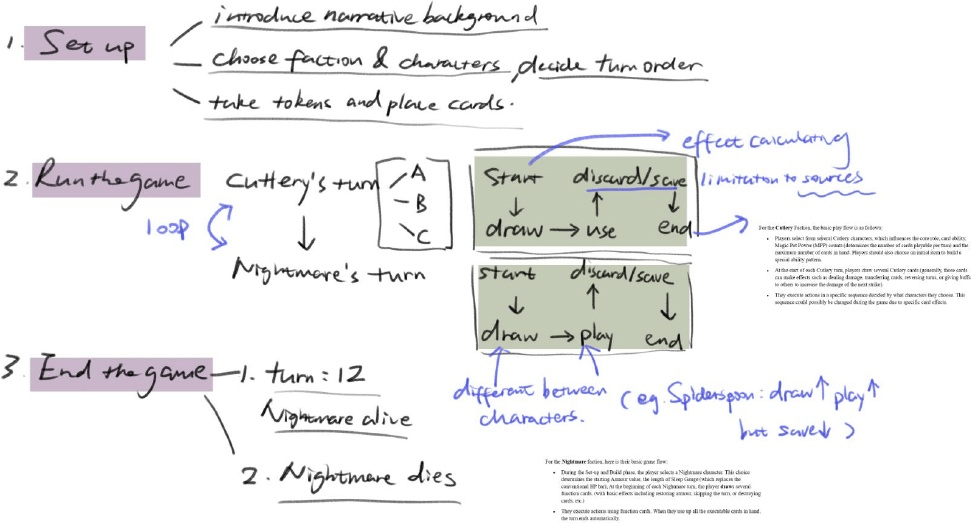

关键规则如下:

- 游戏设置

- 玩家选择阵营及角色,配置相应指示物和牌堆;

- 噩梦阵营玩家指定餐具阵营玩家的行动顺序(1~3);

- 所有玩家提前抽取第一回合手牌。

- 回合进行

- 餐具阵营玩家 1 行动。依次执行回合开始-抽牌-使用手牌-弃牌-回合结束;

- 根据餐具角色不同,玩家的抽牌数量、手牌上限、费用上限(MPP,魔法锅能量)将有不同。回合开始/结束阶段用于结算卡牌特殊效果,

- 餐具阵营玩家 2、3 行动。规则与玩家 1 一致;

- 噩梦玩家行动。依次执行回合开始-抽牌-使用手牌-留牌-回合结束;

- 噩梦角色没有出牌费用限制,每回合流程较为简单,固定抽 A 张打 B 张留 C 张。

- 每一回合结束都将推动时钟(总计时器)向前一格。

- 游戏结束

- 在游戏的任一阶段,如果餐具阵营的手牌数被清至 0 张,噩梦方胜利;

- 在游戏的任一阶段,如果噩梦阵营的睡眠槽(SHP,Sleeping Gauge)被填满,餐具方胜利;

- 当时钟转动到 12 回合结束后,如果噩梦依然存活,噩梦方胜利。

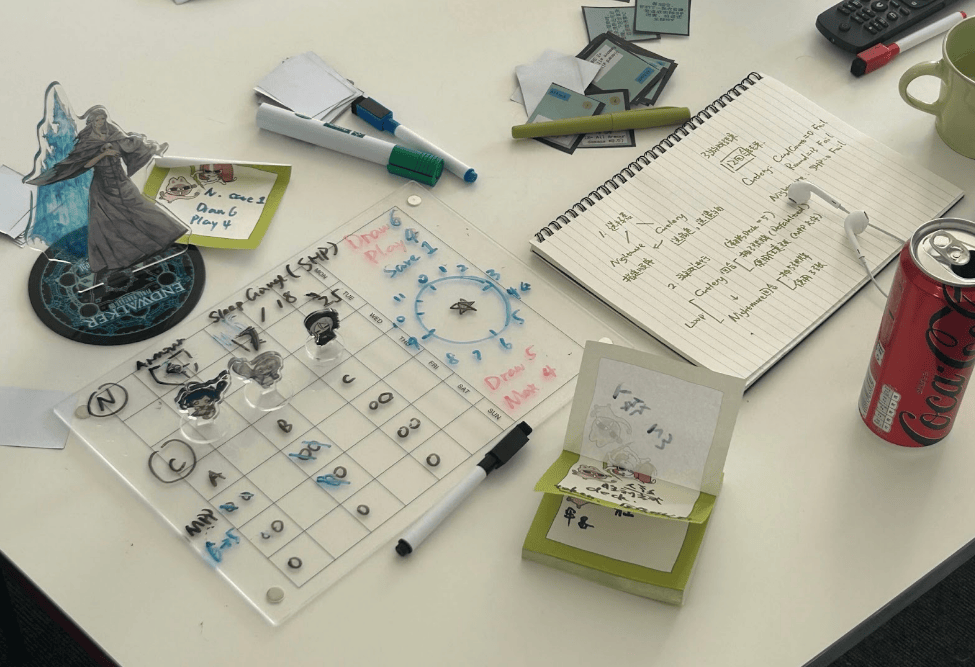

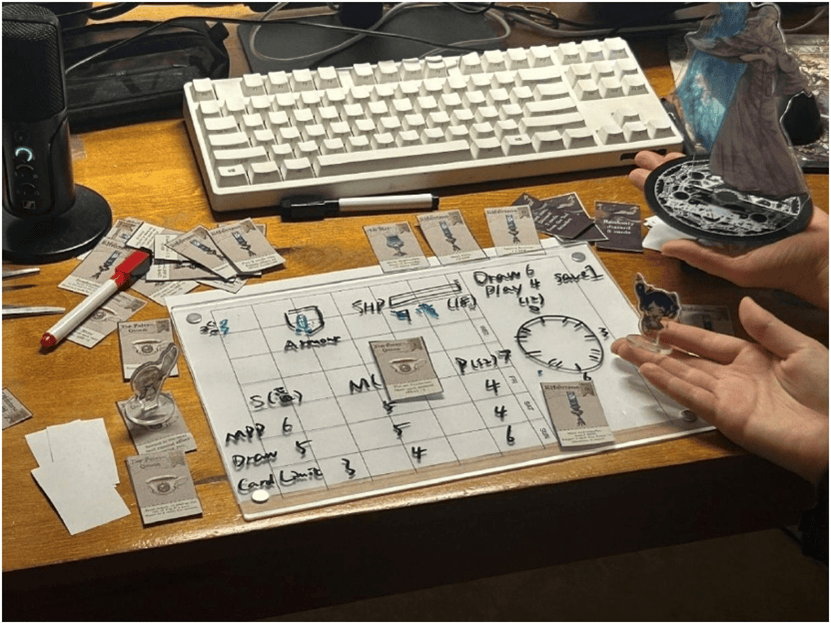

这方面的介绍我们也用手写图视觉化了,希望提高文档的美观度

至此,游戏看起来似乎塞点卡就能跑了。不过,与单纯制作游戏不同,作为一个“实践导向的论文项目”,在机制填充之前,我们需要进行一场更加详尽的、兼顾游戏资源和学术资源的调研。由此进入理论探索阶段。

理论支持

——对“能力,资源,规则,目标”框架的拓展

这一阶段,笔者主要负责游戏调研部分,B 同学承担学术调研部分。

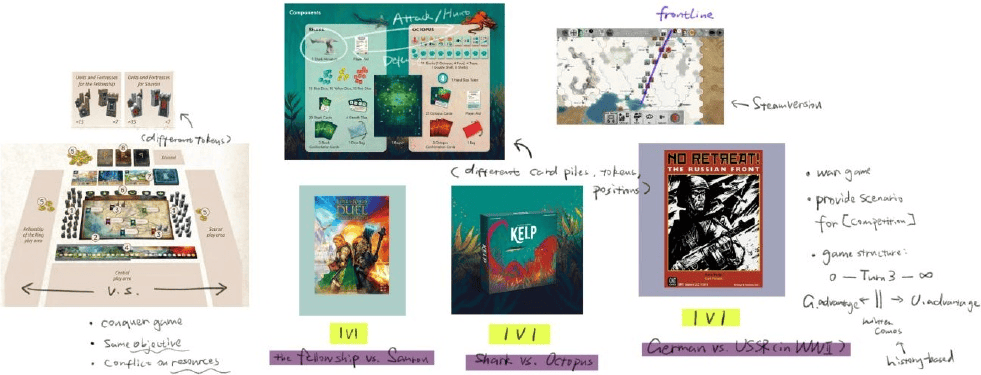

游戏调研部分的资源主要来源于我的过往游戏经历、桌面搜索(毕竟是海外硕士论文,一般从 Youtube、BoardGameGeek 和 Reddit 上找会比较方便,可以直接引用)、以及桌游经验丰富的朋友推荐。设下非对称、对抗、卡牌的关键词后,我选取的游戏范例包括:《茂林源记》(Root)、《藻影追猎》(Kelp)、《魔戒:中土对决》(The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth)、《兵棋,永不退缩》(No retreat!)、《米勒山谷狼人》(The Werewolves of Miller's Hollow,海外版狼人杀)、《古墓迷踪》(Pyramid of Pengqueen,直译即“木乃伊的诅咒”,是一款用到磁铁的对抗寻宝桌游)。

根据这些游戏,我提炼出的关键点是:第一,差异化体验和足够对立的胜利目标;第二,阵营与角色带来的故事性、合理性和代入感(沉浸感);第三,依据优势阶段/区间不同而构成的动态公平性;第四,空间上或现实中的不对称体验产生的潜在影响。

最终,这些信息呈现的方式是图像笔记。这一方式注重可视化,具体操作上比较自由,自己觉得有什么可学习的地方直接标注出来或写在一边就可以。注意,需要在图片说明中简述内容。

其中一张分析的示例,基本上是自己觉得哪些设计比较有趣就会写下来,个人还会想象一下玩家之间的视角差异,并把它画出来

而关于学界对“非对称游戏”的研究,虽然总体数量算不上多,但提出的框架都比较实际,可用性都比较强。一些研究尝试探索非对称性的由来,比如将非对称性细分为“能力、资源、规则、目标”的差异与对立,从“行动、位置、时间框架、相互依赖性、结果和反馈”探索机制维度上的非对称性,以及玩家个体差异(例如技术水平和角色认同)与不对称体验的关联之类。还有一项研究专注于探索物理上的空间不对称性如何影响玩家体验(主要是满意度和沉浸感)。

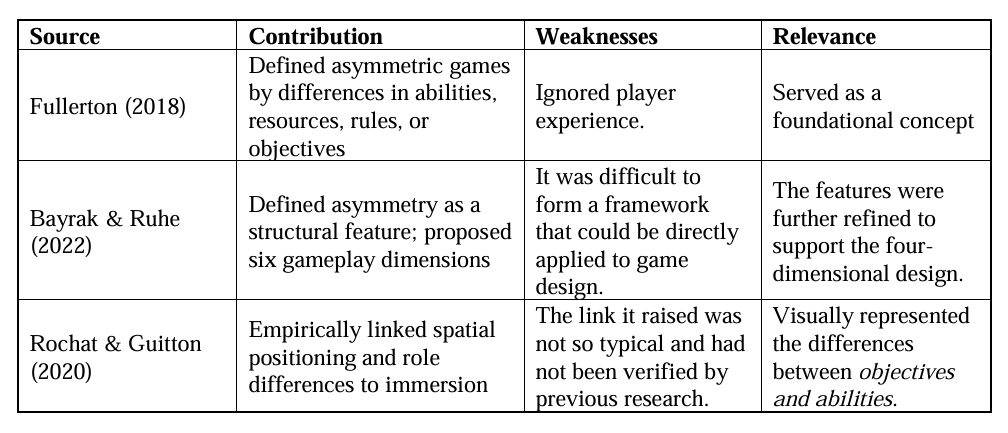

主要理论的集合,这部分的详细分析也可查阅原文

最终,由于其简洁性与易用性,我们选择了表中的第一个理论,即“能力、资源、规则、目标”的框架作为我们机制填充时的理论依据,或者说底层逻辑。

机制填充

——经验?理论?灵感?没有正解的填空题

这部分工作主要由 B 同学完成,在此稍做转述和总结。

在机制填充环节中,我们依据上面提到的能力、资源、规则、目标框架,针对各自角色和阵营分别进行细化。例如,能力上,在赋予不同餐具角色攻守性能时,需要在保证整体平衡的基础上,提供更多样的选择,好让不同游玩偏好的玩家都能找到自己喜爱的 Build/出牌方向。资源上,赋予噩梦方极端的数值优势,来建立不对称的对局所带来的压迫感。规则上,在确立行动顺序时,双方各握有一部分的决定权,后续也均有一定操纵空间,希望能实现大致的公平。目标上,设立完全对立的两方目标,从而构建充斥竞争的动态交互。

最终,依照上述思路,我们给角色们填充了相应的血量、手牌上限、抽牌性能、费用等必要参数,给 3 位餐具精灵各自装上了 15 张各异的卡牌。本来她们还各有 8 个左右可选的初始遗物,但被我以量太大,增加测试压力、规则讲解压力、玩家读牌和理解压力而无情否决了。噩梦的机制较为简单粗暴,所以其卡牌种类只有 11 种,不过很快,我们就根据强度不同,为每一种牌配置了对应的张数,组成一套测试可用的卡组。

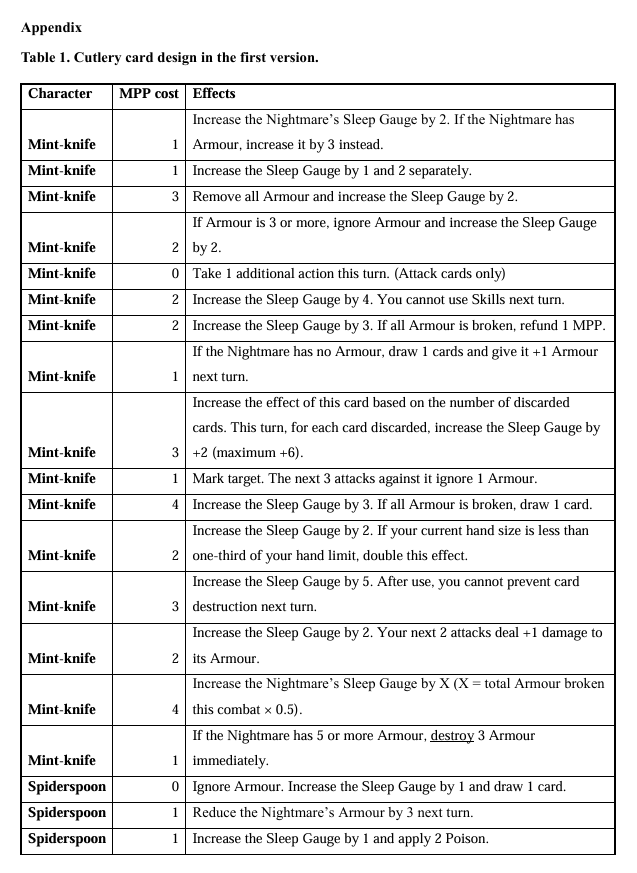

原文的附录中有比较详细的全机制介绍,可下载查阅。附录信息包括每个角色的血条、费、过牌量等参数,一共 4 张具体机制表,就不在此完全放出了

个人体会是,这部分的设计最需要行动力,各自根据自己的灵感或经验拍脑袋做头脑风暴,然后进行汇总、互评和筛选是比较有效的方案。不用害怕有些想法不够好,只要想法够多,总能有些好的浮出水面,怕的是连选项也没有。另外,从大方向来讲,我认为该阶段以探索机制上的可能性为主,例如连接、毒素、抵消等等,公平性和修 Bug 什么的就放到迭代期再考虑吧。

是的,制作过桌游或卡牌游戏的朋友大概都知道,初版的机制和数值看看就好,肯定还得改,这是必要的心理准备。下面进入最重要的迭代部分。

迭代历程

——平衡性调整、节奏调整、体验细节优化、规则优化

有言道,好的开始是成功的一半,但在桌游设计中,再好的开始也仅仅意味着一个好的开始,漫漫长路今方始。出于课业安排和社交网络限制,我们一共只进行了两批次较小规模的测试,即便如此也做了不少迭代。迭代的主要目的是:校验在玩家眼中,我们设计的非对称机制是否真的提供了——(1)不对称的游戏体验;(2)较为均等的胜利机会;(3)重复游玩的动力。

第一轮测试发生于欧中时区 5 月 7 日下午 14:00 至 18:00,地点是校内教学楼(当时隔壁 Prototype 课程正举行 Game Hub 活动,正好提供了互相试玩的场所)。除我以外,一共邀请了 4 位同学进行了 4 轮游戏。他们基本认可游戏框架,并对游戏节奏和实体卡牌的交互比较满意。不过,测试过程中很明显感觉到未经打磨的数值很影响游戏体验。

第二轮测试时间则是 5 月 17 日晚间 20:00 至 21:00,以及 5 月 18 日下午 15:00 至 18:00,地点是笔者家中。这次测试共邀请了 5 位同学,进行了 5 轮游戏。玩家依然认可游戏框架的可玩性,以及不同角色和阵营间的差异化体验。但角色表现不够平衡,玩家对此产生了不少质疑。

为简化表述,以下会涉及一些简称和术语。餐具阵营简称为 C(Cutlery),噩梦阵营简称 N(Nightmare),餐具方的费用资源简称 MPP(Magic Pot Power),噩梦的血条简称 SHP(Sleeping HP)。综合两轮测试,我们做出了以下主要调整:

平衡性调整:

- 下调了 C 阵营角色整体的 MPP 上限。因为我们注意到,出于卡牌设计和留牌策略的考虑,MPP 在绝大多数情况下都无法全数使用。

- 上调了 N 的性能。为了使 N 在对战中更有压迫感,我们将它抽 5 打 3 的固定行动提升到了抽 6 打 4。但是,玩家 L 提到,目前的手牌选择有点过多,所以下一步,我们会考虑增加 N 方手牌的平均性能,而非单纯提高卡牌数量,也许效果会更好。

- 上调了 N 的 SHP 上限。这主要是出于公平性考虑:为了避免 N 玩家首轮行动前就已经被 C 阵营玩家通过较为好运的初始 Deck 直接结束游戏(这会是很糟糕的体验),我们认为略高于 C 阵营单回合最高输出期望总和的 SHP 是合理的。

- 提升防御型角色 P.Q.P 的表现,比如说给它相对更多的攻击/防御反击手段。原因是测试该角色的玩家表示,只是保牌挨拆缺乏参与感,有种同伴都在努力输出只有自己在一边看着的感觉。预期中,这个角色发挥作用的方式其实是防止 C 方被快速拆完而失败,但实际测下来,目前的 N 很难做到这一点。这也跟 N 方的拆牌性能设计有关,需要进一步协调。

节奏调控与规则优化:

- 调整回合计数规则,适应游戏节奏。

原来的回合设计是:当餐具和噩梦都完成行动后算作一整个回合;现在变更为:每个餐具角色和噩梦角色的行动回合都算作一个回合。这是因为,我们注意到游戏节奏实际较快,而一局结束时回合数都远远小于 12,显得多出的回合很冗余。同时,我们又希望保留 12 回合的里程碑,从而保持时钟计数器的设计(表盘会比较美观且有新意)。

- 增加终局的额外回合。

随着游戏接近尾声,我们发现当前的获胜条件使得第十二回合变得毫无意义,因为以现在的行动顺序,假设餐具为 ABC,噩梦为 D,轮次大约是 ABC-D-ABC-D-ABC-D 的结构。ABC 之间的回合顺序可能会根据噩梦行动有所变化,但 12 回合固定为噩梦回合。而回顾胜利条件,噩梦需要存活,或者拆完所有餐具的手牌。那么在这回合,如果噩梦还活着,则无论拆不拆手牌,结束回合之后都可以胜利了。为了避免这一毫无意义的回合,我们计划给餐具阵营增加一个额外的回合作为“最后一搏”(执行该回合的人选由餐具方商讨确定),以创造更引人入胜的终局。

体验优化:

- 修改有歧义的卡牌表述,并尽可能简化卡牌表述。

- 调整打印卡片大小以方便阅读。

- 打印简单教学卡,介绍关键信息,如每回合的抽牌数量、弃牌数量。

- 规范不同类型的卡片摆放位置,如状态牌正面朝上横置于生效目标的卡牌前。

另外,我个人比较想补充的是如何收集玩家反馈信息。最直接也最常规的的信息获取方式是访谈或问卷,也就是从玩家口中直接获取。但是,观察有时能获取到更真实有效的信息。例如,玩家可能会表示游戏很有趣、玩得很开心,但实际游戏过程中,例如在等待其他玩家读牌期间等待时间过长,注意力分散,多次拿出手机,这时候就该反思游戏节奏和难易度设计了。

当然,除了对于游戏的两轮迭代以外,论文本身也屡次迭代过。导师 M 在论文成文过程中传达的主要意见是(也是我认为极其有帮助的部分):在使用此研究方法的情境下,展现迭代的重要性甚至大于展现设计本身;并且,无论是设计和迭代,永远是目的先行。而评审人 S 则更加关注论文本身的完整性与规范性,例如结论部分对研究问题的回应、图片部分说明的完整性和可追踪性。最后,大概是由于良好的可视化呈现,以及 B 同学漂亮的理论综述写作,论文成功以 Pass with Distinction 收尾。

结语

在《梦境茶壶》的设计中,我们旨在建立一个不对称系统,在多个维度上实现差异化设计:噩梦方扮演 Boss 角色,配备强大的破坏卡牌、自我保护机制和拖延时间机制;而餐具方则由三个分工明确的角色组成,分别是保护者、辅助者和输出者。我们从叙事设定入手,首先确立了卡牌对战游戏的基础核心循环,然后通过角色、卡牌和规则的设计逐步实现不对称体验,最后进行试玩和迭代。每一轮迭代都基于玩家反馈,最终形成了“构建—验证—优化”的设计循环。

如前文所述,这篇文章重点在于记录过程,最后的产出由一篇文章与一部未完成的桌游作品共同构成。根据个人感受和同学反馈,游戏目前的确有一个还算好玩的、有一定创新之处的框架,但从完成度而言,距离成品桌游还有不小的距离。如果有整段的空闲时间,我想基于现有的游戏体量再打磨一下卡牌机制和数值,争取做出一个完成度更高的、足够参加小型独立游戏展会的基础版本出来,也许会保持为桌面版,也许会尝试电子化。

中途去拜读《杀戮尖塔》(Slay the Spire)的开发者访谈,里面提及了开发过程所进行的无数测试和修改、海量测试人员,以及为此专门开发的记录反馈、收集数据以帮助迭代的工具,测试总耗时得以年来计算。再想想我们实际仅有两个月的内容填充期,还需要将非常高比例的时间用于论文写作和同行评议,作为论文项目来说可以说已经很努力了。

拿到成绩后,写这篇文章时,我也会问自己:如果只是想做出一款好玩的桌游,没有写论文交作业或交稿的任务,这些整理工作有意义吗?方法论的探索又有多大程度能在设计中发挥实际作用?

——诚实作答的话,如果没有展示或分享的需要,当然无需写这么正式而详细!要是只以制作游戏为目的,复盘和记录固然重要,但更多的时间还是拿来跑测试吧。但话又说回来,写到最后,这篇文章除了收获学分和薛定谔的学术贡献以外,实际意义肯定也还是有些的。从过程中获得的方法论能帮助你抵达那些灵感忘记为你搭起桥梁的地方,或成为回头衡量成果时的标尺,在你不得不回答茫茫多“这里的设计好在哪/不好在哪”的问题时,经验会给你一些可供选择的答案。