日本茶道装裱

●

日本茶道装裱

︱曹蕾︱

“装裱”历来被看作是一门手艺,父传子、师传徒地延续着,古代关于装裱只有零星散落的记载。明代周嘉胄所著的第一部全面系统地总结装裱修复经验的专著《装潢志》,也仅侧重于装裱的样式、技艺和材料方面,停留在“术”的层面,但其实装裱不仅是一种工艺,其所承载的文化内涵也应被发掘出来。装裱的文化属性既有审美层面的需求,也包含了思想层面的表达,尤其是日本茶道装裱,在大和装裱的三品八式中又显得格外特别,所以想要多维度了解茶道装裱,就绕不开“茶”“日本茶道”和“日本装裱”这三个方面,本文就中日茶文化的交流展开,层层递进,深入探讨日式茶道装裱。

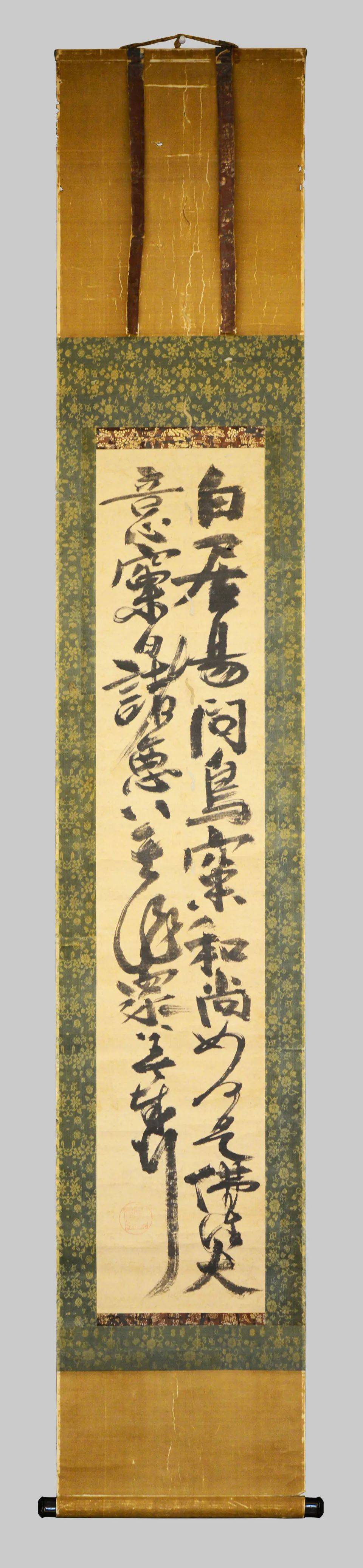

一休禅师偈语(墨迹中“一行”)

一、茶

茶源自中国,后经过陆路和水路两种方式传播至世界各地。茶是何时出现的,已无从考据,但从西汉开始就有了对茶的相关文献记载,汉景帝墓中更是发掘出经科学检测确认的迄今为止最古老的茶叶实物。《尔雅》中写道:“槚,苦荼。”这里的“槚”“荼”都是茶的别称。《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之。”这里的“荼”也是指茶。汉代“茶”和“荼”混用,茶的别称有十余种。直到唐开元年间官修的《开元文字音义》的出现,才使得“茶”字确定下来,不再与“荼”混用,并很快普及开来。在此后不久,陆羽所作的史上第一本茶学专著《茶经》中,开篇首句:“茶者,南方之嘉木也。”《茶经》的内容极其丰富和详尽,包括茶之起源、茶之采摘制作、茶具茶器、煮茶方法、饮茶方式的介绍,以及关于茶事的相关记载,由此可见唐代盛行的“煮茶”也就是“煎茶”法,已经演变为用具非常繁复讲究且注重制茶、煮茶到饮茶每一个环节的形式。《茶经》中还称茶的醇香清雅,余韵悠长,谓之“涤烦子”,将日常茶事上升为具有规范、仪式感和精神内涵的茶文化。唐代饮茶之风盛行,从王公贵族至文人士大夫皆好设茶宴待客,寺院则在山间种茶、制茶、饮茶,并将坐禅修定与茶的品格相融合。唐代僧人皎然,俗姓谢,本是南朝谢灵运十世孙。此人是烹茶高手,亦喜作诗。巧的是,当年陆羽为避安史之乱行至湖州,与居妙喜寺的皎然相遇,两人一见如故,结为至交。皎然对佛学和茶道有独到见解,陆羽茶学思想的形成与《茶经》的撰写都受到其深刻的影响。

皎然有《饮茶歌诮崔石使君》云:

越人遗我剡溪茗,采得金芽爨金鼎。

素瓷雪色飘沫香,何似诸仙琼蕊浆。

一饮涤昏寐,情思朗爽满天地。

再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。

三饮便得道,何须苦心破烦恼。

此物清高世莫知,世人饮酒多自欺。

愁看毕卓瓮间夜,笑向陶潜篱下时。

崔侯啜之意不已,狂歌一曲惊人耳。

孰知茶道全尔真,唯有丹丘得如此。

诗中提出饮茶可以涤昏寐,清神思,全真而得道。何为“全真”,嵇康《幽愤诗》中有这样一句:“志在守朴,养素全真。”很好地解释了这个词,即保全天性。

此诗首次提出“茶道”一词,并揭示了茶道的修行宗旨。“禅”与“茶”所追求的境界与品格在精神层面产生了共鸣,这也是为何品茗进入琴棋书画诗酒茶之列,成为文人雅士修身养性、聚会吟诗必不可少的一项。话题至此,可能很多人会觉得遗憾,中唐时期皎然便已提出“茶道”的概念,为何源于中国的茶道,却是在宋代随着禅宗和茶艺的东渡,在日本发展至鼎盛呢?其实人们往往容易把中日两国茶道的概念混淆了,两者虽都源于以禅入茶,但在之后的演变发展中却有着各自的历程和特点。皎然和陆羽所提出的“道”是中国古代哲思中所指的道,早在春秋时期的老子《道德经》首章便开宗明义,阐述道的本体:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始,有名,万物之母。故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。”古人对于道的哲学观是大道无形,饮茶在文人看来既是一种保持自身高洁品格的修行,又是待人接客的上佳方式,比起外在的礼仪和形式,饮茶更注重的是意在物外的不可言状的精神享受。

二、日本茶道

日本茶道的形成经历了一个漫长的演变过程,各个时期关键人物的出现成为茶道史上的重要转折点。平安时代初期(公元804年),空海和最澄和尚跟随遣唐大使一起乘船入唐学习佛法,最澄乘坐的船只从明州(今宁波)着陆,后登天台山拜师研学天台宗教义,同时对中国的茶文化也颇有见地,翌年,归国弘法开创了天台宗。再过一年,空海也回到日本,创立了真言宗。此时的嵯峨天皇非常推崇唐风文化,从建筑到文学诗赋,尤其是饮茶的风尚在当时被视为极其风雅之事。嵯峨天皇在一首名为《夏日左大将军藤原冬嗣闲居院》的自创诗中写道:“松下避夏日的阳光,追寻一丝风的清凉。在古桐间抚琴制茶,不知不觉沉浸其中,夕阳西下却忘归途。”在宫廷贵族间举办的诗宴中,品茗为吟诗作赋提供了灵感,最澄也常参与其中。与此同时,大内里还建造了茶园,在造茶所里将进贡来的茶叶制作成团茶,不但可供应日常饮用,还能在春秋二季举行的诵经法会之后的引茶环节中供僧侣们煎茶用。这一时期由唐代传入日本的是煎茶法,被称为“喫茶”,即吃茶。

遣唐使和僧侣们不仅学习了大唐的佛法,还带回了大量的佛教艺术品及书画作品,至今日本还保存着最澄于贞元二十一年(公元805年)归国前所携带物品的报关文书,由清单可知当时日本僧人带回的多是以手卷为主的写经,手卷是唐代书画作品最主要的装裱形式,这种装裱技术随着抄经在日本盛行而被广泛运用。奈良时期的经卷已经装潢得很精美富丽,至平安时代更是发展到巅峰,最具代表性的便是“平家纳经”,从写经的纸张、包首、轴头到收纳经文用的经盒,都极尽奢华,这也从侧面体现了这一时期皇室贵族对艺术品装潢方面的审美倾向。

到了十二世纪,靖康之耻致使北宋灭亡,赵构于建炎元年(公元1127年)继位,后定都临安(今杭州),史称南宋。此时日本已是平安时代的末期,荣西和尚两次入宋求学,第二次在天台山万年寺和天童寺,追随临济宗黄龙派第八世嫡孙虚庵怀敞禅师学禅,历五年潜心钻研参悟,终得虚庵禅师的印可,赐号千光法师,继承临济宗法脉后归国。荣西撰写了《兴禅护国论》三卷,在镰仓幕府将军源实朝的认可和支持下,于京都创建了建仁寺,门徒两千人,再传弟子一万之众,再传弟子中的永平道元入宋求法,得天童寺长翁如净的启发而开悟,并颁发印可,传授顶相,其归国后开创了禅宗的另一派—曹洞宗。此后临济、曹洞两宗成为日本禅宗史上的两大宗派,荣西也被称为日本禅宗之始祖。

荣西将宋代盛行的点茶法传至日本,也就是抹茶法,还根据当时很多中国文献资料编写了日本第一本茶专著《吃茶养生记》,使茶和养生相关联,以此为契机在上层社会掀起吃茶的风尚。在宋代的茶艺之外,一并带回的还有中国的茶籽(也有学者认为当时带回的是茶苗),在肥前平户岛的“富春园”禅院、背振山的“石上坊”和博多的圣福寺种植茶叶,还将茶种赠与山城栂尾高山寺,培育出非常优良的茶叶,称为“本茶”,此茶种后被种植在宇治地区,宇治的抹茶因此闻名。而开创曹洞宗的永平道元在制定《永平清规》中提及了关于吃茶、行茶和举行茶会时的礼法,对茶道礼仪的形成有着深远影响。

临济宗的禅僧众多,还有一脉是以中国高僧圆悟克勤及其弟子大慧宗杲、虎丘绍隆为代表的杨岐派。圆悟克勤是两宋之间的一代禅门领袖,所著《碧岩录》被世人称为“宗门第一书”,成为历代禅僧参禅悟心的必读要典,在日本被列为禅宗三大奇书之首。其门下的密庵咸傑是此派传入日本的重要人物,他的门徒中很多在镰仓时期都东渡日本传播禅宗,或是日僧入宋来学习归国后开山建寺,这些禅僧在开山建寺时,需张挂师父的画像(顶像)和印可(老师书写的偈语)。在茶道装裱的作品中常被提及的无准师范、无学祖元、兀庵普宁、虚堂智愚、兰溪道隆、一山一宁、宗峰妙超、一休宗纯等都是出自圆悟克勤的禅宗脉络,所以他们的顶像、书迹、画赞等自然成为各门派珍贵的文化财产,也是禅院茶室中最高等级的“挂物”。加之宋代中日两国的文化和贸易来往频繁,大量的佛像、文人书法、绘画等也随之传入日本。

宋代书画的主要装裱形式为挂轴,不但出现宣和装这样的窄边,两色裱和三色裱的样式,挂轴的尺寸也做了明确的规定,由《齐东野语·绍兴御府书画式》记载可知,南宋官裱中挂轴的各组成部分及尺寸:

诸画装褫尺寸定式。

大整幅上引首三寸,下引首二寸。

小全幅上引首二寸七分,下引首一寸九分。

经带四分。上褾除打擫竹外,净一尺六寸五

分,下褾除上轴外,净七寸。

引首:本是手卷中画心与包首之间的部分,隋

唐时期称引首,有单引首,也有双引首。这里指画

心与天地之间的部分,即上下隔水。

褾:在这里指挂轴装裱的天地。上褾指天,

下褾指地。

打擫竹:指天杆。

经带:惊燕。

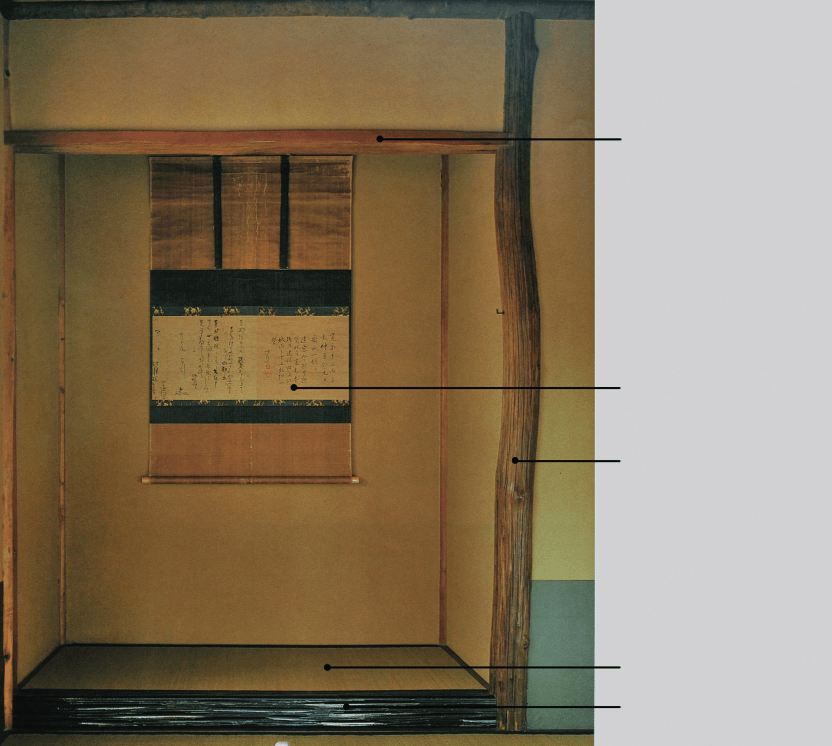

壁龛结构示意图

大整幅挂轴的装裱尺寸为:上隔水三寸,下隔水二寸;经带四分;天除天杆外,净一尺六寸五分,地除地杆外,净七寸。

日本的挂轴装裱在模仿和参照宋代样式的过程中,逐渐衍生出具有不同功用和样式的大和表具,分为三品八式,这里重点介绍一下跟茶道相关的轮褙裱装。

裱褙和幢褙都有真、行、草三种样式,但唯独轮褙(茶道装裱)没有真,只有行和草两种样式。通过轮褙裱装和《绍兴御府书画式》中记载的宋式宣和装挂轴的对比可知,两者在装裱样式和比例尺寸上都极其相似,茶道装裱的边是不超过七分的窄边,风带的正面与一文字所用材料相同(草の草形式没有一文字,风带跟中廻的材料一致),风带的背面是天地所用的材料,这样无论张挂还是收纳起来,视觉上都很协调美观。挂轴的配色上以黄、褐、蓝、绿为主,呈现冷暖两种色彩倾向的搭配,与中国挂轴的用色有相似之处。宋代的挂轴原物今日已经无从得见,但通过日本的茶道装裱可窥见一斑。比起裱褙和幢褙裱装用的丝织品(日本称之为“裂”)轮褙的则更加朴素静雅,颜色沉静,这种审美倾向跟茶道追求的“侘び”(中文意思是享受静寂的趣味),思想内核是一致的。

从镰仓时代起,日本便进入了长达676年的幕府将军政权统治时期,武士作为习武之人,效力于主君并随时出征战斗,成为重要的军事阶层,登上政治舞台。

南北朝与室町时代群雄割据,社会动荡,战乱不断,在这种生死无常的大背景下,武士阶层急需一种精神寄托,而禅宗的思想恰与武士精神的某些方面相契合,幕府统治者也希望通过禅宗的修行能使武士在战场上无畏生死,平时克制私欲,廉洁操守,为其效忠,于是极其推崇禅宗,使之成为日本佛教中最主流的宗派。作为日常修行的方式,吃茶悟道和插花开始流行起来。

室町幕府的足利义政将军在京都东北面建造了银阁寺,寺中的东求堂是集佛堂、书斋和茶室功能为一体的日本书院造风格建筑的开端,内部的同仁斋是面积仅为四帖半的榻榻米房间,既是书斋又兼茶室,是最早的“座敷”(铺着榻榻米的日式房间)样式的书院茶室。这种建筑样式也成为村田珠光开创的草庵流茶室的原型。

村田珠光是日本茶道开山之祖,其早年入净土宗,后跟随临济宗的一休禅师在大德寺修禅,其间接触了宋代茶礼和茶道具,他将禅之“道”入“茶”,奉行“茶禅一味”“物哀”的思想,追求自然质朴的风格,将烹茶、饮茶视为一种以茶为媒的生活礼仪,也是修身养性的一种方式,从而开创了“草庵茶”,是日本茶道的开端。珠光晚年经幕府文化侍从阿弥的引荐,成为足利义政将军的茶道师范,有机会接触到东山书院茶,并看到了大量艺术珍品,其茶道思想也有了提升,将平民的奈良流“草庵茶”和贵族的“书院茶”结合,参照银阁寺的同仁斋构造,建造了四帖半“畳”(榻榻米)大小的“草庵茶室”,并在室内设立“床の間”(壁龛),这是一处专门悬挂茶道挂轴的地方。壁龛的结构中,下面高出来的部分是床板,铺着榻榻米,在上面摆放插花两侧的是床柱,通常用未经过修整的原木制成,追求自然的状态,壁龛的正面墙壁用来展示挂轴。一休禅师曾持有本门派始祖圆悟克勤写给弟子虎丘绍隆的印可一件,后将其传与跟自己学习禅宗的弟子珠光。珠光将此件作品张挂于茶室中,一改之前茶会时挂轴题材多为佛像或绘画作品的惯习,开创了在茶室中挂“墨迹”的先河。这里讲的墨迹并不是泛指一切书法作品,而是特指中国宋元禅宗高僧或日本开山祖及门派中重要的禅师留下的字迹。在欣赏这些字迹的时候,并不是从书法的角度去评判其笔法和技巧,而是透过这些墨迹来感受高僧们坐禅悟道后所达到的自如空寂的精神世界。当人们进入茶室面对高僧智者的墨迹时如见其人,必会心怀敬畏与崇仰,放低姿态,静心修行。正因为茶道挂轴意义非凡,所以在壁龛前落座的人,往往有较高的权威性,此区域也称为“贵人畳”,是留给地位尊贵的人坐的位置。可见在一间茶室中,茶挂是非常重要的装饰物,在装裱时会根据作品的内容和张挂的环境来选择装裱样式,此外,还会根据来客的不同、季节的更替而选择适合的茶挂,所以在开篇时就强调装裱并不是一门单纯的手艺,其中包含着文化和审美属性,是作品和展示空间的桥梁。

茶道挂轴的题材大致分为三大类。

(一)书迹

1.墨迹:禅宗高僧的书迹,主要指宋元时期的中国高僧,也包括日本镰仓到室町时代的开山祖及历代管长中杰出的僧人的墨迹。如之前说过的圆悟克勤的印可、大慧宗杲的法语、无准师范的额字、一山一宁的偈都称为墨迹。在这其中还有一种经常在茶室挂轴中出现的题材,就是“一行”,即摘取禅语中的一句或者两句话,写成一竖行的形式(文字多的也可两竖行)。如一休禅师所写的一行,内容为:“白居易问鸟窠和尚:‘如何是佛法大意?’窠曰:‘诸恶莫作,众善皆行。’”一句非常富有哲理的禅宗偈语。

2.消息:禅僧或茶人们的往来书信。

(二)绘画

1.中国画(唐绘):指宋元时期的中国画,尤其是牧溪、梁楷等所作富有禅意的水墨画受到追捧,是最高等级的作品,多被寺院和皇家收藏。

2.日本画(古画、江户时代诸派、近现代绘画):茶道装裱中的日本绘画作品也多为水墨画,如十五世纪室町时代早期的如拙、周文、雪舟、宗湛和土佐派、狩野派,到江户时代的琳派、复古大和派等,画风具有古雅的气息,与茶道的意趣相符合,成为茶挂绘画的内容之一。

(三)画赞

画赞是室町时代出现的一种绘画与墨迹相结合的作品形式,当时禅僧在艺术方面有很高的修养,于是作为鉴赏会在具有禅意的绘画作品上题字题诗,这种风格的作品与追求哀物、侘寂的茶室基调相符合,也成为茶挂的一种特殊类型。这种形式的出现应该也受到中国明朝文人绘画的影响,宋元绘画上极少有题字,元末明初文人画兴起,在画上题诗作跋开始盛行起来,这一时间点也恰巧与日本的室町时代相吻合。

以上内容都是适合茶室张挂的作品,但并不一定都是茶道装裱的样式,所以茶室的挂轴并不拘泥于轮褙装,只要内容相符,色调静雅,其他形式的装裱在广义上也称为茶挂。

茶道挂轴作为非常重要且珍贵的艺术品,自然要妥当保存起来。由于很多作品年代久远,材料老化,加之反复卷舒所造成的断痕,普遍存在病害,尤其是绢本作品更是严重。于是日本的裱匠用桐木制作了“太卷”(太:中文意思是胖、粗)来辅助加粗地杆,使画卷收的时候内径变大,从而更加缓和,不易出现折痕,对作品起到一个很好的保护作用。另外,存放挂轴的盒也很有日本特色,这里一并做个简单的介绍。盒分为内盒和外盒,内盒多用桐木制成,材质轻,透气性好,盖上会题写所藏作品的作者和名称,盖的内侧通常还会有收藏者或鉴定者的题跋。如果题跋较多,盒盖内侧已有人题写,则可另外附纸写鉴赏跋文,折叠后保存于盒内,作为此作品的流传信息。多数作品只用一个盒,也有比较讲究的会在外面再套个盒,外盒多是木胎大漆面,起到美观防水的作用,还会附扎带,固定盒子以防盖子开启。

日本茶道从室町时代的村田珠光、武野绍鸥到安土桃山时代的千利休(此一脉弟子中集大成者),至此茶道形成的三要素:茶礼、侘寂的精神内核、“座敷”茶室风格都已经完备,完成了由“喫茶”“茶汤”到“茶道”的进化过程。千利休在丰臣秀吉对其定的两项罪名之下剖腹自杀,千家流派便趋于沉寂。直到千利休之孙千宗旦时期才再度兴起,因此千宗旦也被称为“千家中兴之祖”。他过世后千家流派分裂成几家,其中表千家、里千家、武者小路千家成为日本具有影响力的茶道流派,而随茶道一起产生的茶道装裱也传承至今,在传递禅茶一味的茶道精神的同时,也带给我们美的享受!

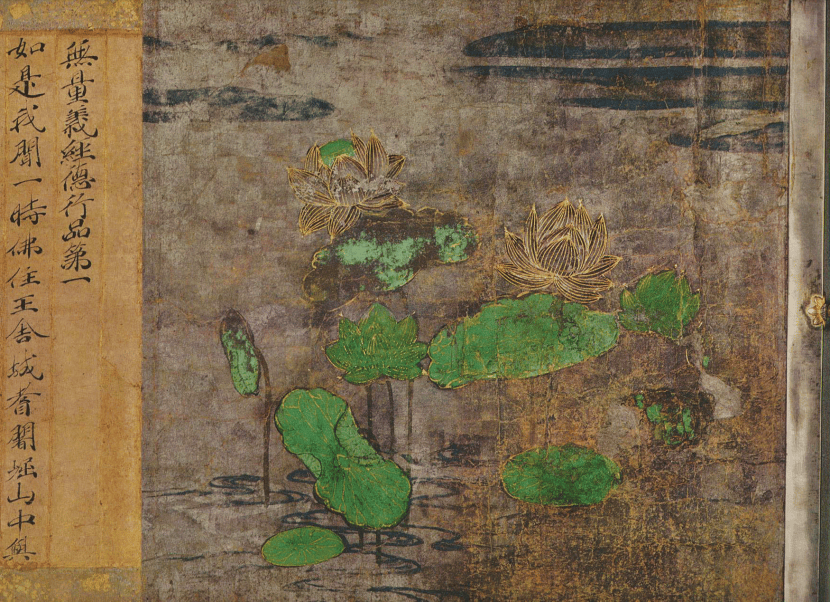

平家纳经手卷的里侧天头

作者为汉和堂金石书画保存与修复研究所主任修复师