原创 鸦片战争也是一场茶叶战争?中国如何丢掉茶叶出口第一大国宝座的

1840年鸦片战争,从某种意义上来说,实际上是一场与茶叶紧密相关的战争。最初的问题出现在中国向英国出口茶叶,导致大量白银流入中国,英国的白银因此遭到严重流失。为了扭转这种贸易逆差,英国开始将鸦片输入中国。这一过程中,茶叶作为原因,鸦片作为结果,最终形成了一种恶性循环,导致了大量白银的外流。为了保护自家的银两,中国开展了禁烟运动,这种茶、银、鸦片的三重关系,最终引发了1840年鸦片战争的爆发。

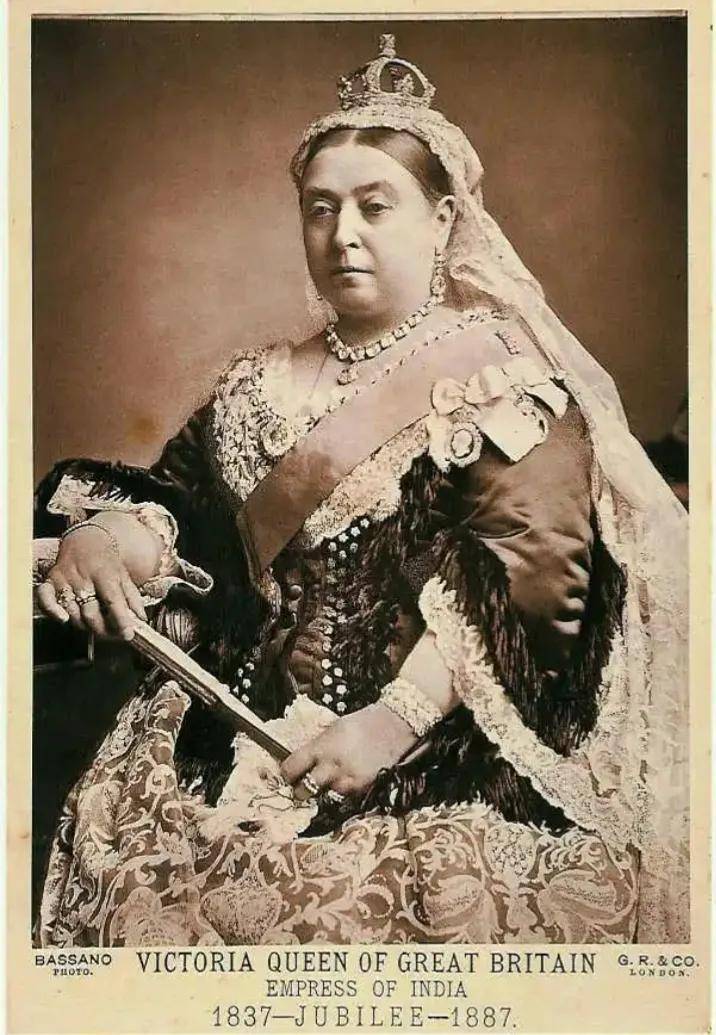

在这场战争中,清朝政府显得束手无策,无法有效应对侵略者。他们手中的武器不过是柔软的茶叶,试图借此与英国抗衡。然而,英国通过鸦片的输入摧毁了清朝的国运,而中国的茶叶却帮助英国建立了强大的帝国。两种看似无关的商品,在这两个国家的命运中扮演了至关重要的角色,形成了令人深思的对比。

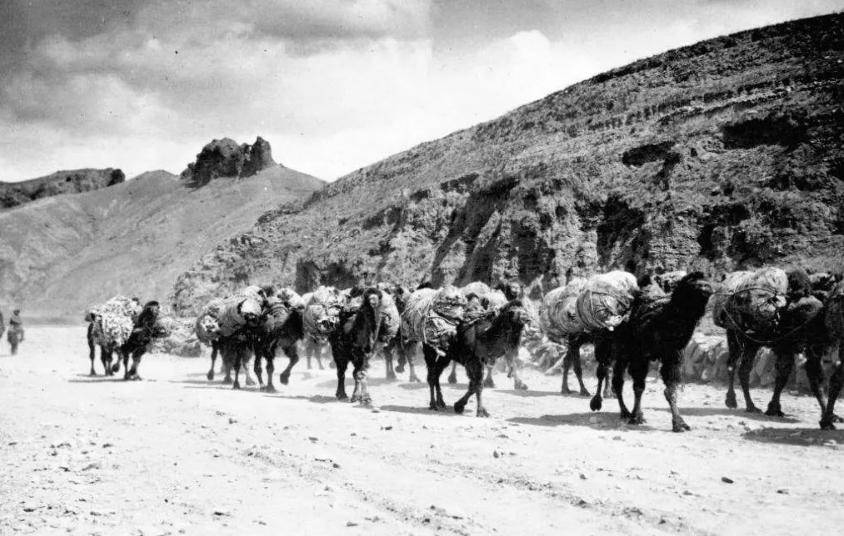

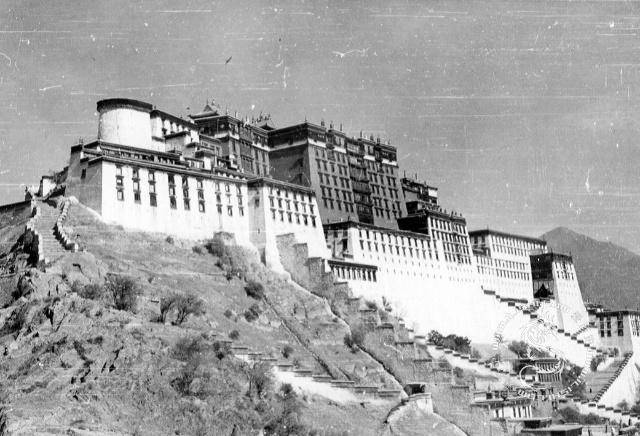

进入1888年,英国再次因茶叶而与中国发生冲突,特别是在西藏问题上。与1840年不同的是,这时候,英国已经在印度大规模种植茶叶,打破了中国的茶叶垄断地位。自唐代起,饮茶已成为西藏生活的重要部分,英国人深知这一点,他们试图通过控制茶叶的生产和分配来分化西藏。事实上,早在明代,嘉靖年间的俺答汗就为了争夺茶叶而发动过多次战争,某种程度上,这是1840年鸦片战争的前兆。

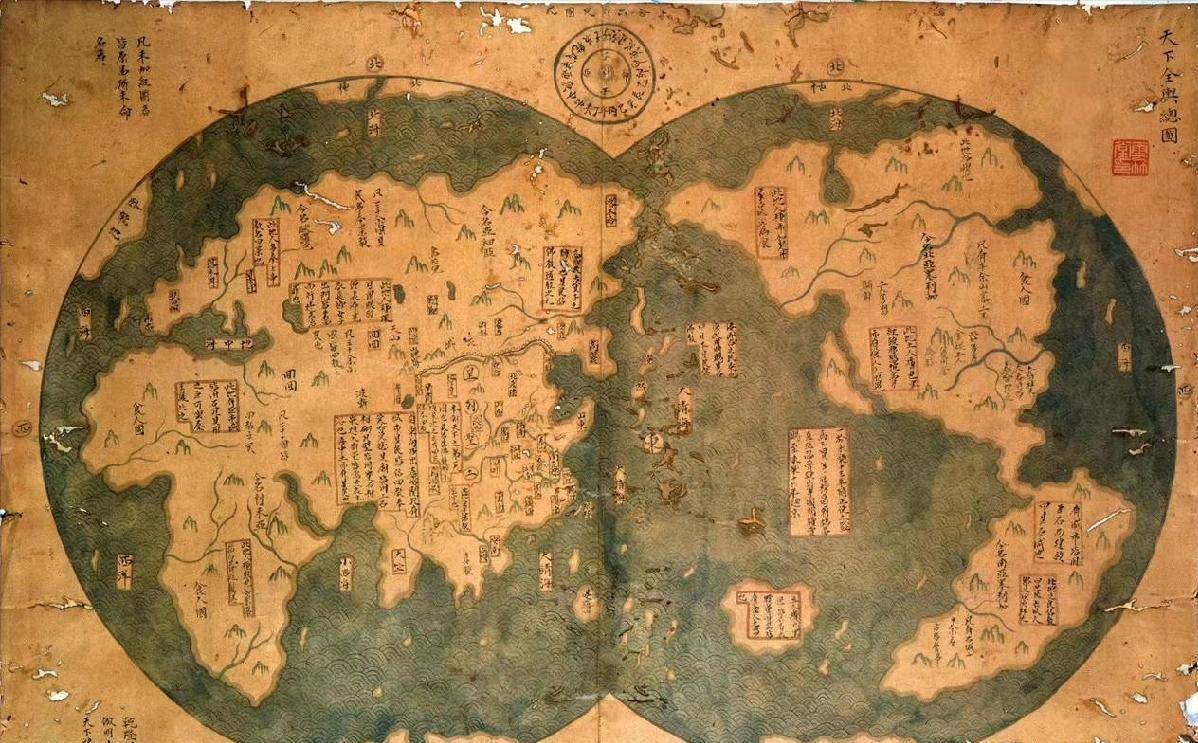

茶、瓷、丝是中国对世界文明的重要贡献,它们在不同历史时期对全球经济和文化产生了深远影响。丝绸作为茶的外衣,柔软且富有美感,茶叶便如同被包裹在这层外衣里,最终安然地躺进精美的茶盒。每当茶被取出品饮,便与精致的瓷器交织在一起。柔软与坚硬的结合,犹如一个梦境,仿佛置身于茶的空间中,就能享受到中国三大物质文明所带来的精神愉悦。

传统的茶文化研究中,茶常常被看作中华帝国的顶级美食,然而对于茶叶在世界文化中所作出的贡献,人们常常只关注它对习俗和文化的影响,很少从经济、政治和社会角度去探讨。与此同时,很多历史学者也认为茶叶的影响过于微小,值得关注的程度不足。

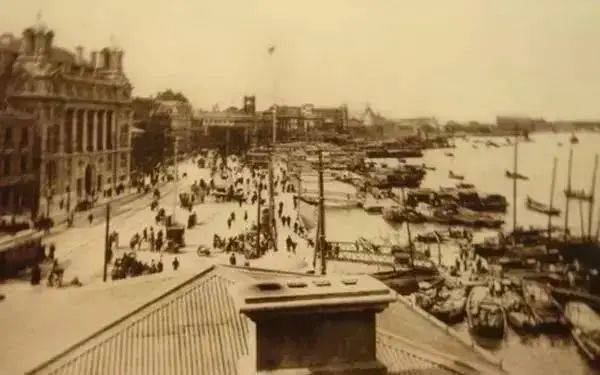

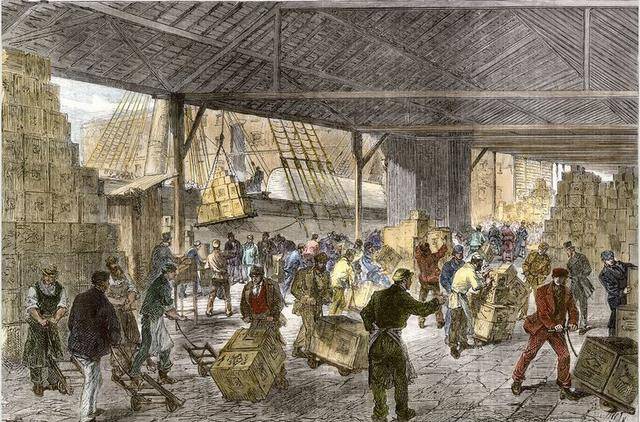

然而,晚清时期则改变了这种观念,它揭示了茶叶在当时历史进程中的关键作用,特别是在1840年鸦片战争前后的茶叶贸易和中国与全球经济的联系。事实上,茶叶不仅是中国参与世界贸易的重要通行证,也是全球化进程中不可或缺的物质。中国的经济与茶叶的兴衰紧密相连,英国和美国在这段历史中也因茶叶的贸易而深受影响。17世纪到19世纪,三个大国的兴衰与茶叶之间有着千丝万缕的联系。

1820年之前,中国依赖茶叶等出口商品,经济总量长期位居全球首位,GDP的规模是西欧多个国家总和的三倍。正是由于茶叶作为重要的硬通货,晚清得以在全球舞台上占有一席之地,吸引了来自世界各地的商人。因此,晚清的知识分子和政治界便提出了“以茶制夷”的策略,虽然这一策略表面上看起来是一种对外贸易制裁措施,缺乏长远眼光,但从文化角度来看,这一战略有着深厚的历史基础。

茶叶被视作攻占远方市场的利器,它能迅速让遥远的外国民众上瘾,形成难以逆转的消费模式。它在中国则是一道无形的长城,能够有效隔离外敌。晚清的衰败,并非由于闭关锁国或是缺乏进取心,而是源自茶叶文明的衰退。与此同时,英国则借助印度茶叶的崛起而迎来了强势的崛起,促成了全球经济格局的深刻变化。

布罗代尔在《15至18世纪的物质文明、经济与资本主义》中指出,任何具有文明特征的作物都会让其种植者被这种作物所奴役。这是文明世界的一个普遍特征,奢侈品和刺激性物质的需求一直是文明发展的推动力之一。12世纪和13世纪,香料和胡椒成为了世界的“热门商品”,16世纪则迎来了烧酒的流行,随后是茶、咖啡等产品的风靡。

正如安德森在《中国食物》以及麦克法兰在《绿色黄金:茶叶的故事》中所提到的那样,茶在中国的流行与其物质文明密切相关。宋、明、前清时期,中国领先全球,茶叶因此开始对世界文明产生深远影响。到了19世纪,英国同样凭借茶叶的支持成为了“日不落帝国”。戴维·考特莱特在《上瘾五百年》一书中,也指出茶叶在全球权力更替中起到了举足轻重的作用,几乎每次茶叶的崛起都与世界强国的崛起密切相连。

如同《北华捷报》(North-China Herald)等媒体所报道的那样,茶叶的贸易在全球范围内的影响力巨大,特别是在19世纪,英国商人对中国茶叶的需求引起了很大的关注。即使在太平天国起义爆发后,英国人依然对中国的茶叶市场充满兴趣。