综述〡萜类物质与茶叶香气

摘要:综述了茶叶香精油中萜类物质的组成和香气物征,萜类物质在茶树体内的生物合成与转化,萜类组成与茶树品系的关系,并讨论了作为香气前体物质的单萜烯醇糖苷及其水解方式。

关键词:萜类;茶叶香气;单萜烯醇;糖苷

茶叶的芳香油是多种复杂成分的混合物,仅从红茶中,就已分离鉴定出650多种成分〔1〕。其基本组成从主要碳链和母核来看,可以分为脂肪族、芳香族及萜类化合物〔2〕。其中, 萜类物质不仅香气好,而且沸点普遍较高,是茶叶香气的重要组成部分。

一、茶叶香气中的萜类物质

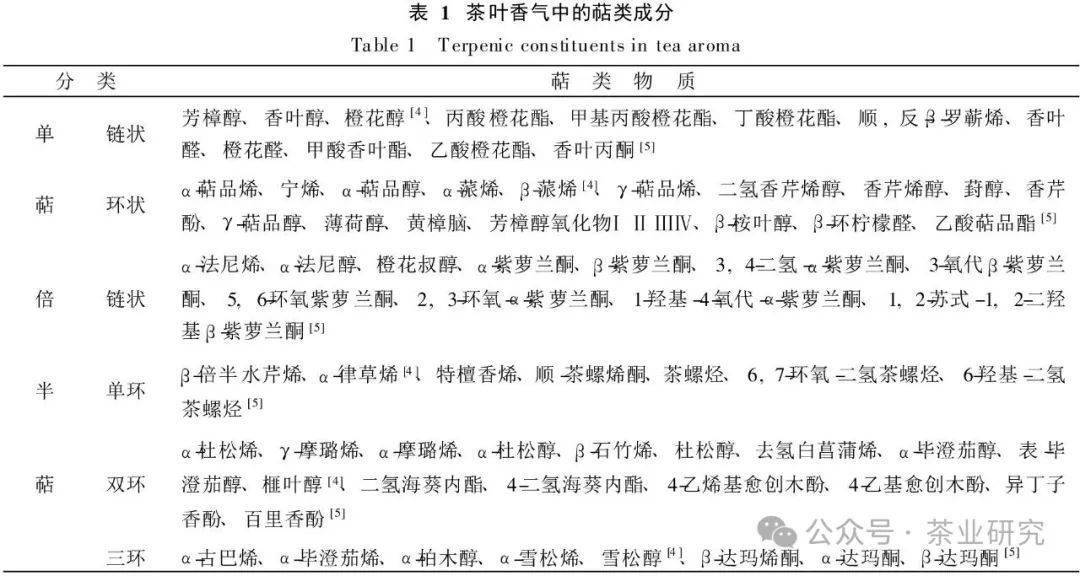

业已通过气相色谱分离鉴定的茶叶香气物质中,萜类物质有近百种之多(表1)。

在春季茶鲜叶挥发油中,萜类物质占总挥发油的51.26%,而在夏季只占17.52%〔3〕。这种 以香叶醇、芳樟醇为代表的花香物质,在一定程度上决定了茶叶的香气品质。

二、萜类物质的生物合成与转化

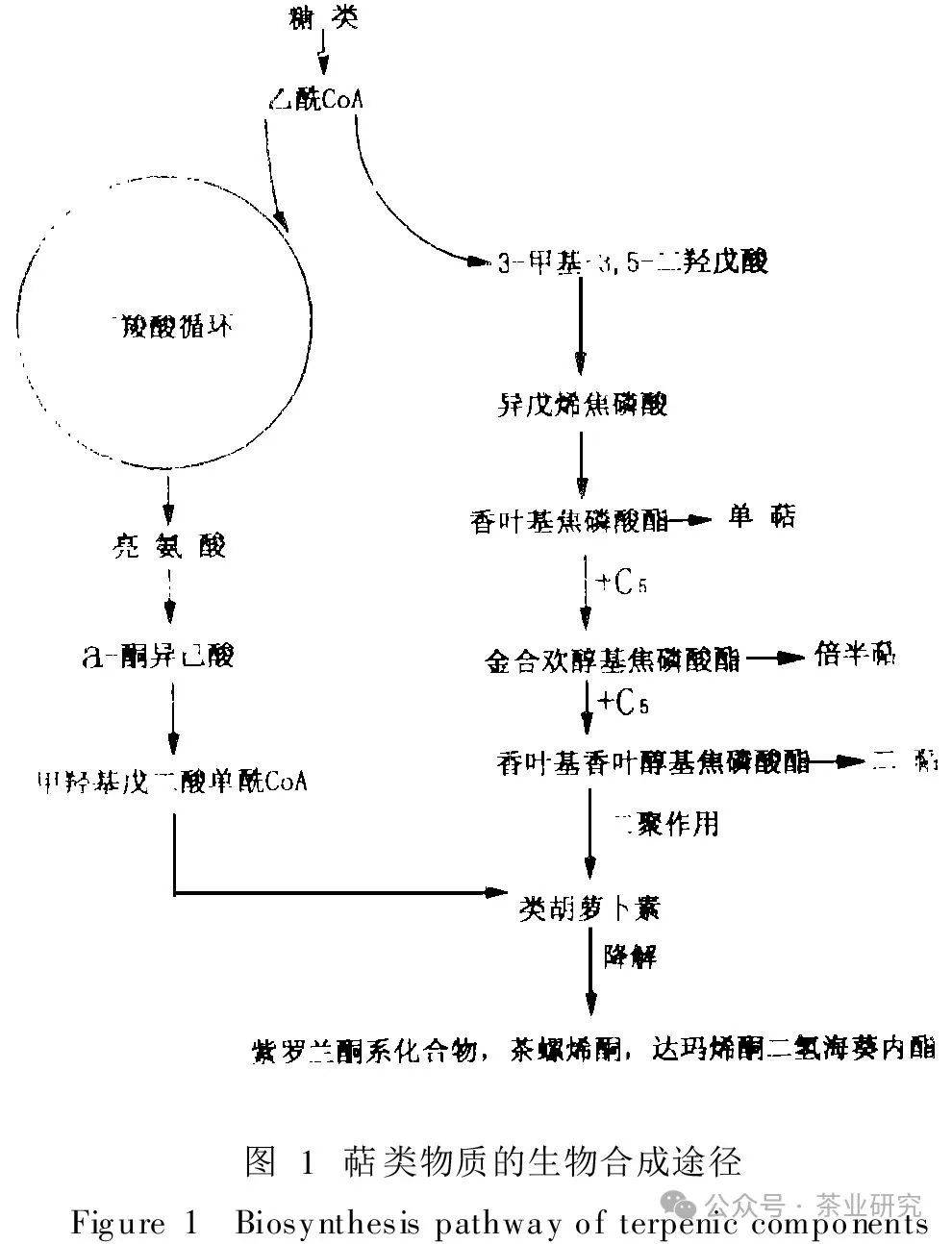

天然存在的萜类物质都直接或间接的经过立体专一性的二聚作用、环化和重排,由无环的前身香叶醇(C10)、金合欢醇(C15)、香叶基香叶醇(C20)所衍生的,其最根本的生源是异戊二烯(C5),茶树叶萜类物质合成的醋酸盐途径已被Saijao等〔6〕证实。

Wich remasingh〔7〕提出了以亮氨酸为前体,甲羟戊酸为中间产物的萜类形成途径(图1),并指出这条途径只在不利气候条件下(如雨季)才起作用。

由儿茶素氧化引起类胡萝卜素氧化降解生成的紫罗兰酮系化合物及其衍生的茶螺烯酮、达玛烯酮及二氢海葵内酯等是茶叶香气的重要组成部分〔8〕。

普遍认为橙花基焦磷酸是环状单萜烯类的前身。茶树中单萜的生物合成从初生植物经过开花期,在叶和花中都是平稳的增长着,伴随这种增长的是萜类混合物成分的变化〔9〕。

三、作为茶叶香气前体的单萜烯醇糖苷及其水解方式

法国的Cordonnier和Bayonove〔10〕1974年首次提出葡萄中可能存在键合态的不按发的萜烯类化合物,这些键合态单萜烯类化合物可能是以糖苷形式存在的。Williams等〔11,12〕证实了葡萄中存在香叶醇、芳樟醇、橙花醇、α-萜品醇、苯甲醇、苯乙醇等物质的糖苷。与此同时,T.Takeo(1981)〔13〕开始研究了茶叶香气的糖苷类前体。目前,从茶叶中已分离鉴定了多种单萜烯醇的樱草糖和葡萄糖苷(表2)。

已发现的单萜烯醇糖苷都是二糖苷和单糖苷,其中主要是β-樱草糖苷,这些 糖苷在内源糖苷酶的作用下,水解释放出香气。值得讨论的是二糖苷的水解是发生在双糖和配糖体的糖苷键上,还是先水解成单糖苷,再水解出配基?

Gua ta〔9〕等人提出在水果、茶鲜叶和鲜花中,萜类芸香糖苷(6-O-α-L-吡喃型鼠李糖基β-D-吡喃型葡萄糖)的水解方式是先由α-鼠李糖苷酶作用将其水解成葡萄糖苷,再由β-葡萄糖苷酶水解,转变为类萜。

T.Takeo〔13〕在酶失活的茶叶组织中加入葡萄糖苷酶(从苦杏仁中提取),能释放出芳樟醇、顺-2-己烯醛及香叶樟。而向反应体系中加入葡萄糖苷酶的专一抑制剂Hg2+及葡糖酸-1,4-内酯则香气的生成停止,由此推断这些香气前体为葡萄糖苷,现在看来还不全面。

王冬梅等〔20〕用从茶鲜叶中提取的粗酶处理4种对硝基苯基β-糖苷,水解活性是樱草糖苷>葡萄糖苷>阿拉伯糖苷>木糖苷>巢菜糖苷(α-L-吡喃型阿拉伯糖基β-D-吡喃型葡萄糖),这种底物特异性提示了 茶鲜叶中可能存在着专一的内源酶,并以这种特异酶为主,水解樱草糖苷。

K. Sakata等〔21〕用试剂处理、透析、离子交换层析等方法从茶鲜叶中分离出了1种对樱草糖苷特异性很强的单一酶。

郭雯飞〔22〕认为T. Takeo〔13〕使用的葡萄糖苷酶并非纯的酶试剂,其性质并不是结构特异性的,即对β-葡萄苷以外的糖苷也有活性,从而肯定了 作为茶叶主要香气前体的樱草糖苷水解模式是发生在双糖和配糖体的糖苷键上,而不是先水解单糖苷再水解成配基。

笔者认为现在的实验结果尚不足以确定糖苷类前体的水解模式。首先, T. Takeo〔13〕使用的作为葡萄糖苷酶的抑制剂如果不能抑制樱草糖苷酶的活性,则可以认为β-葡萄糖苷酶在水解双糖苷类物质时发挥了主导作用,因为葡萄糖苷酶失活后,糖苷水解受阻;其次,K. Sakata等人〔21〕的底物实验证实了β-葡萄糖苷酶对樱草糖苷也具有一定的活性,不能否认β-葡萄糖苷酶在水解樱草糖苷时的作用;再次,樱草糖苷也存在β-葡萄糖苷键,符合β-葡萄糖苷酶的底物要求。此外,这些酶解实验的反应温度和时间并不完全相同,用37℃以上的高温条件去推断自然状态或加工条件下茶叶糖苷的酶解模式显然值得再商榷。

四、萜类物质的香气特征及异构反应

单萜及倍半萜大都带有浓郁的甜香、花香和木香〔23〕,是各类茶的主要香气成分(表 3)。

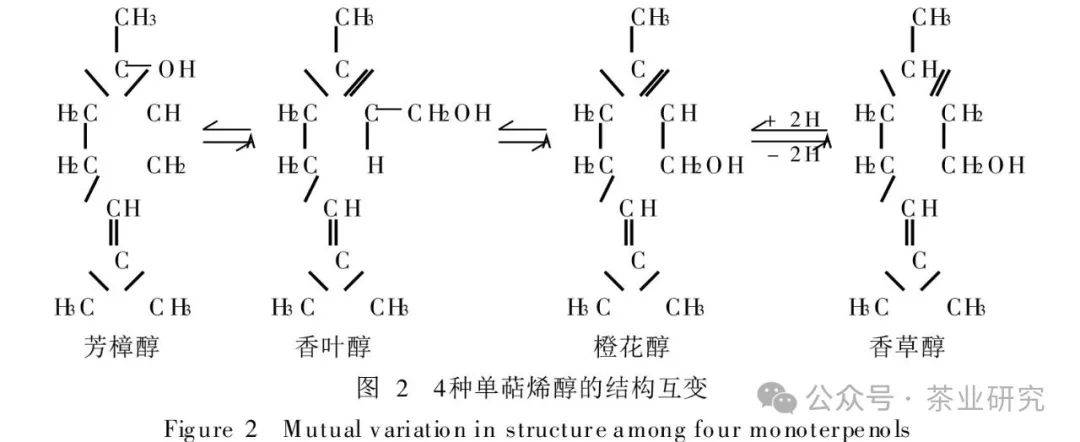

茶叶中的4种主要单萜烯醇:芳樟醇、香叶醇、橙花醇和香草醇,互为异构体,在酶或热的作用下,会发生互变(图2)〔2〕,这种结构上的细微变化也会改变物质香型。橙花醇和香叶醇互为顺反异构,前者具有轻柔的甜润香气,后者为反式,则具稍浓的蔷薇香气〔24〕。

作为茶叶香气重要组分的芳樟醇还具有4种氧化物,其含量约占鲜叶精油总量的17% 〔2〕, 这些氧化物有的是由糖苷水解生成,而不是或不完全是由芳樟醇直接氧化而来〔22〕。

P.J.Williams等〔25〕将葡萄汁在 pH3.2、70℃下处理15 min,就发现生成了大量的包括呋喃型芳樟醇氧化物、橙花醇氧化物、α-萜品醇在内的衍生物。茶汤的酸度一般在pH4.5左右,冲泡水温都为70C以上,因此, 茶叶在冲泡过程中也可能产生了萜类衍生物(表 1)。

五、茶叶中萜类物质的组成特征

竹尾忠一〔26〕首先提出了单萜烯醇中的芳樟醇和香叶醇的数量与茶树品系特异性的关系,并建议用萜烯指数T[芳樟醇/(芳樟醇+香叶醇)]作参数进行无性系分类,将红茶香气分为3种类型,即:阿萨姆香型、中国大叶种香型、中国小叶种香型

在对萜烯指数作了进一步研究后,P.O.Owour等〔27〕认为萜烯指数对某一无性系来说是特征性的,但样品的采摘标准必须一致,因为芽叶嫩度不同,萜烯指数各异。

游小青等〔28〕研究了茶花的萜烯指数,认为茶花的萜烯指数更稳定,更能代表茶树品系的无性系特征,但需对萜烯指数进行修正,即分母再加上α-萜品醇和橙花醇。

作为单萜烯醇形成的中间产物之一(图1),香叶基焦磷酸酯首先转化成香叶醇,再在香叶醇脱氢酶、氧化酶与还原酶作用下,形成芳樟醇、香茅醇等。因此,萜烯指数的不同可能是来源于茶树品系之间这几种酶活性的差异。

由于萜烯醇类物质沸点较高,气相色谱分析中,相对保留时间比较集中,因此,有人〔29〕将集中在这段气相色谱图区域的香气成分作为一类,分析香气变化规律。

参考文献:略。

作者简介:张正竹(1969—, 男,硕士,讲师):安徽农业大学农业部茶叶生物技术重点开放实验室;施兆鹏:湖南农业大学茶学系;宛晓春:安徽农业大学农业部茶叶生物技术重点开放实验室。

原发信息:《安徽农业大学学报》2000年第1期(收稿日期:1999-07-29);题名《萜类物质与茶叶香气(综述)》。