以归化城,谈晋商票号的历史镜鉴和对万里茶道的时代价值

以归化城,谈晋商票号的历史镜鉴和对万里茶道的时代价值

作者/孙树恒

一

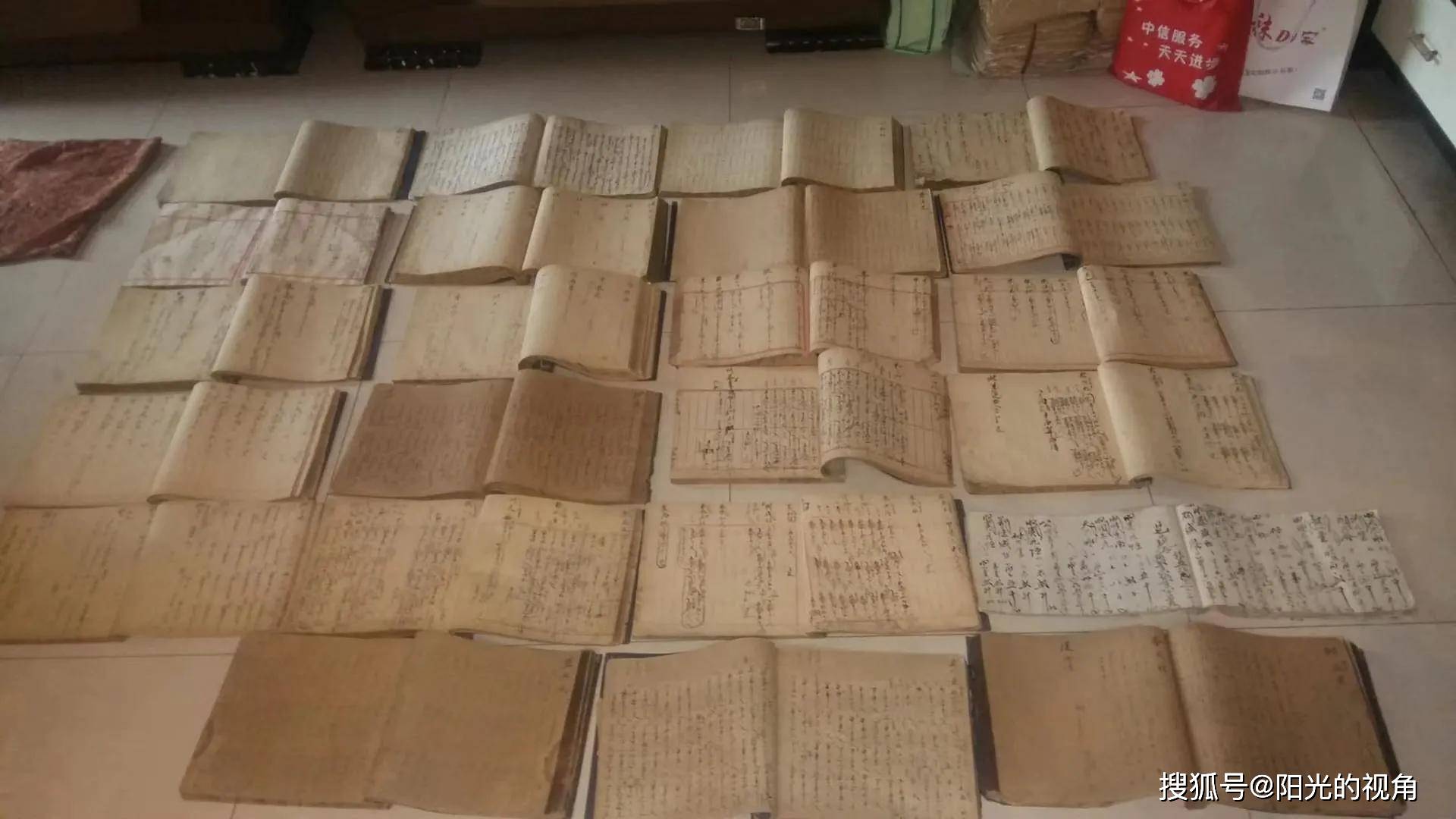

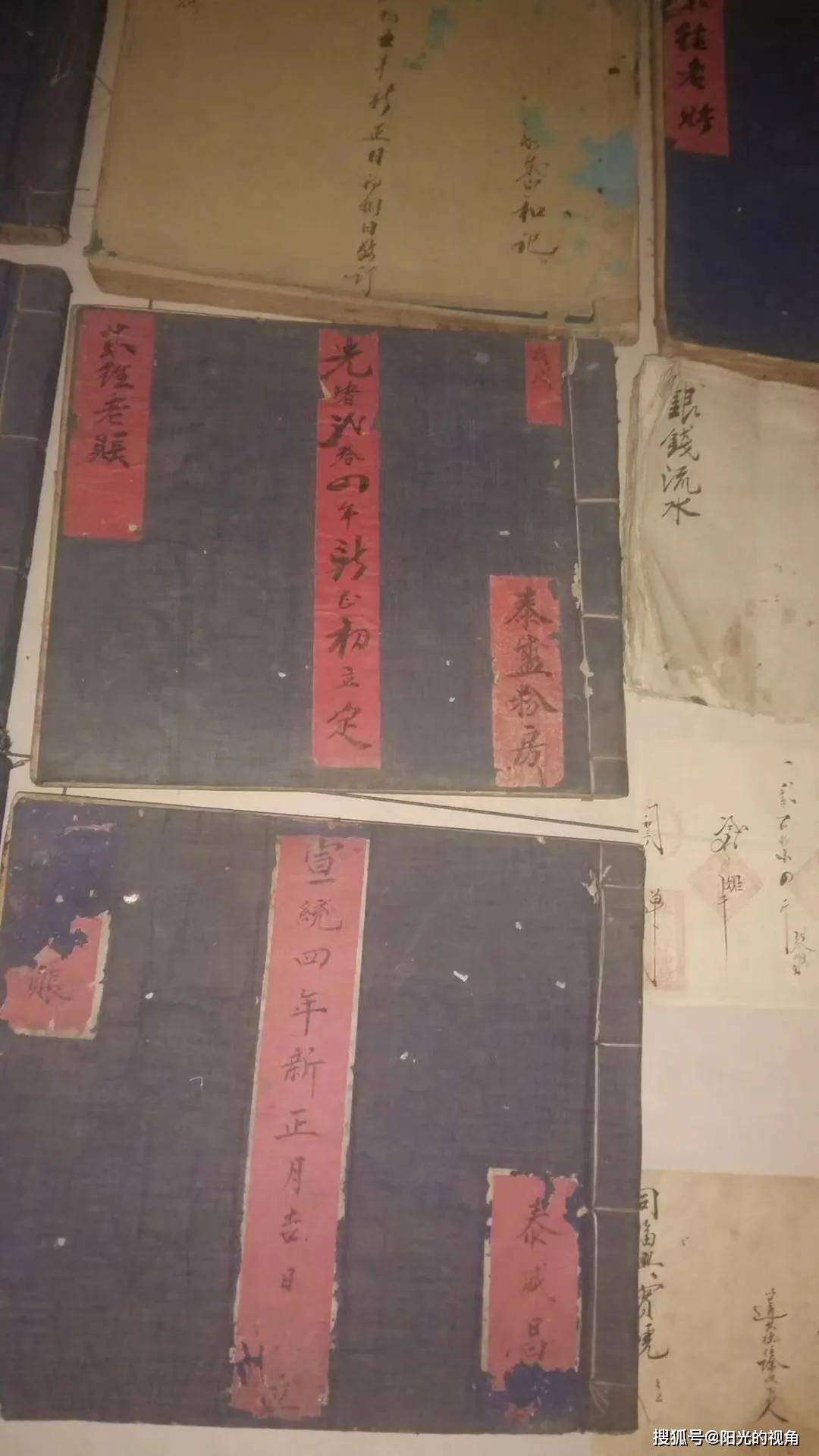

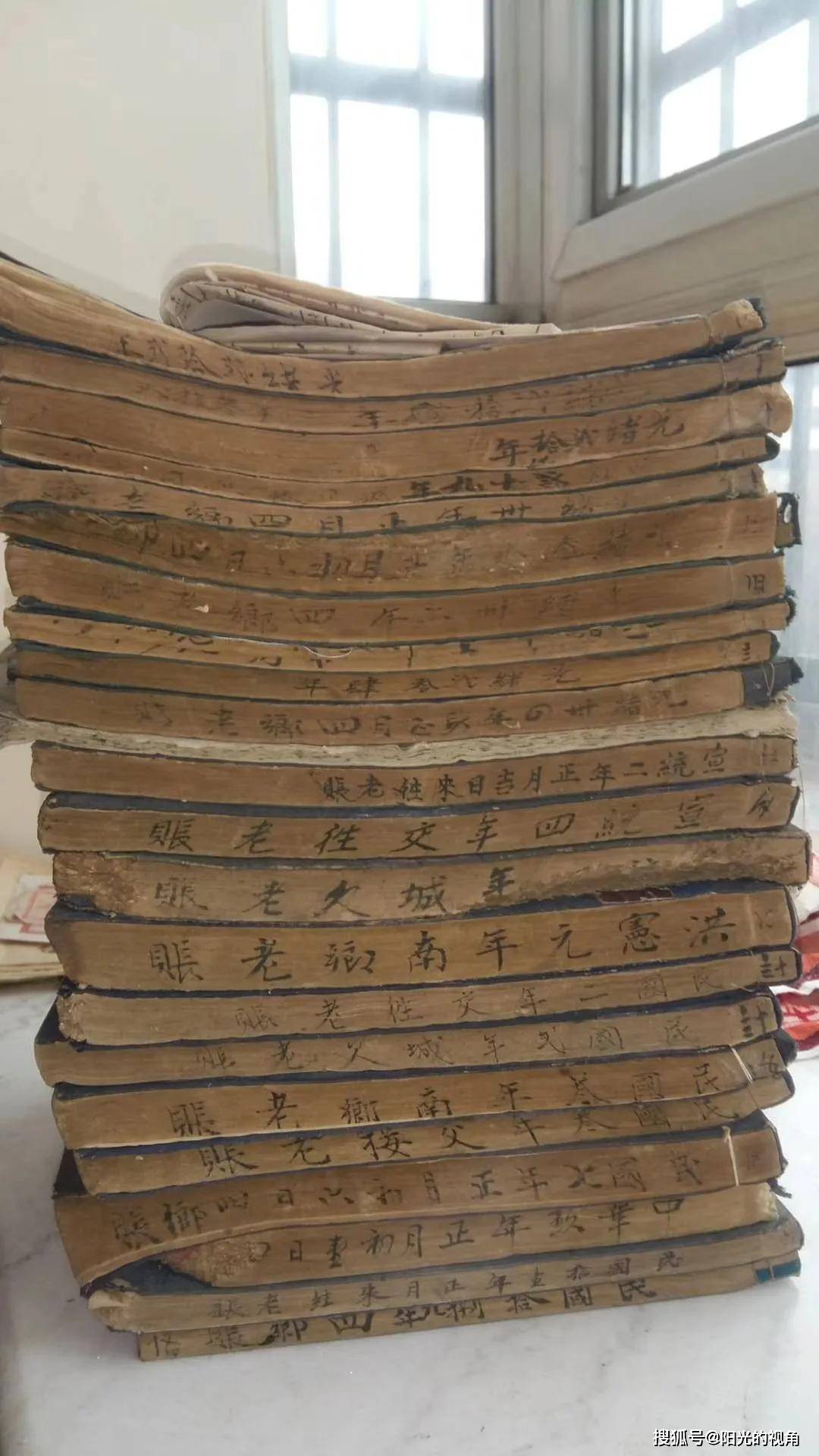

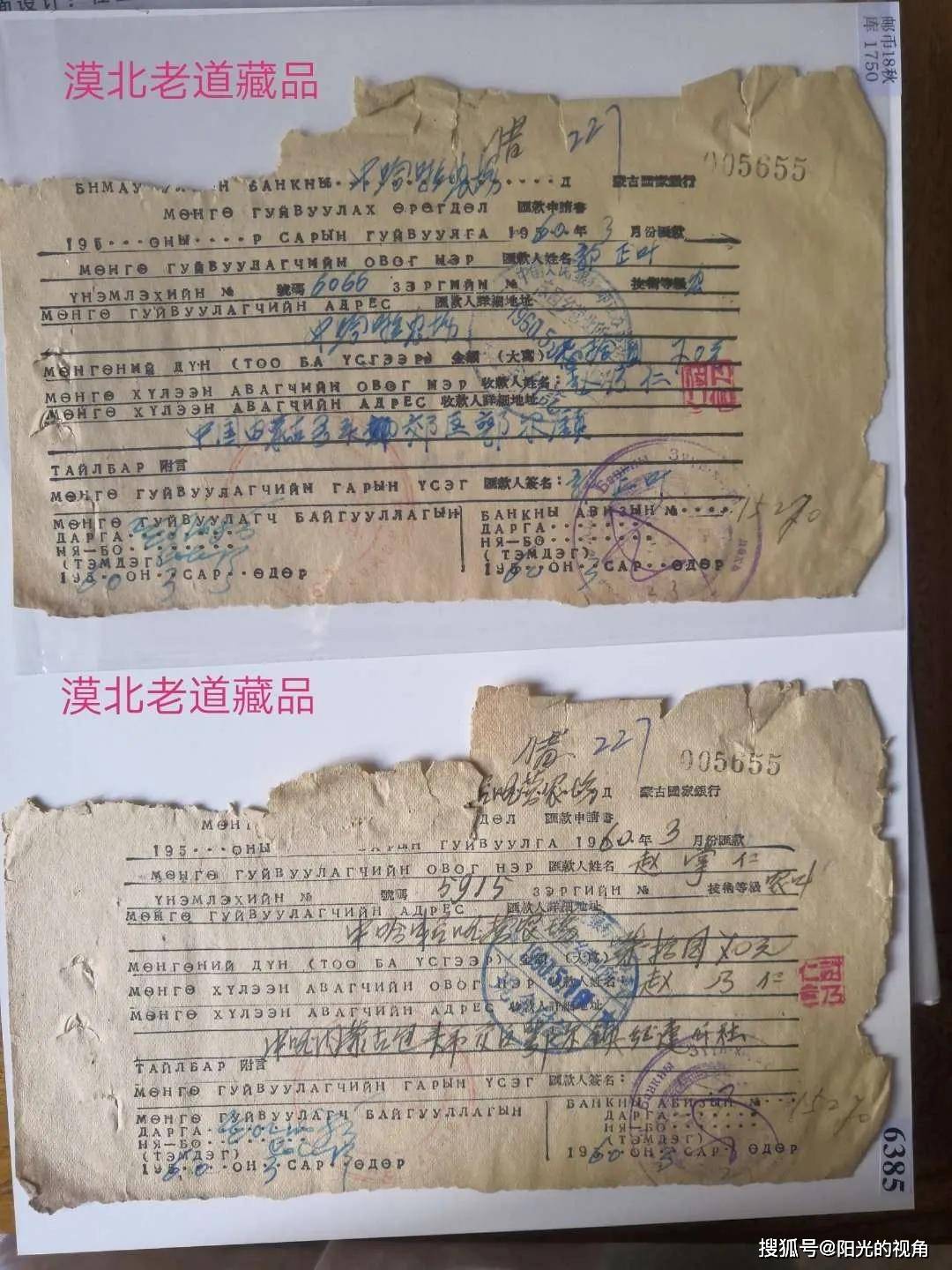

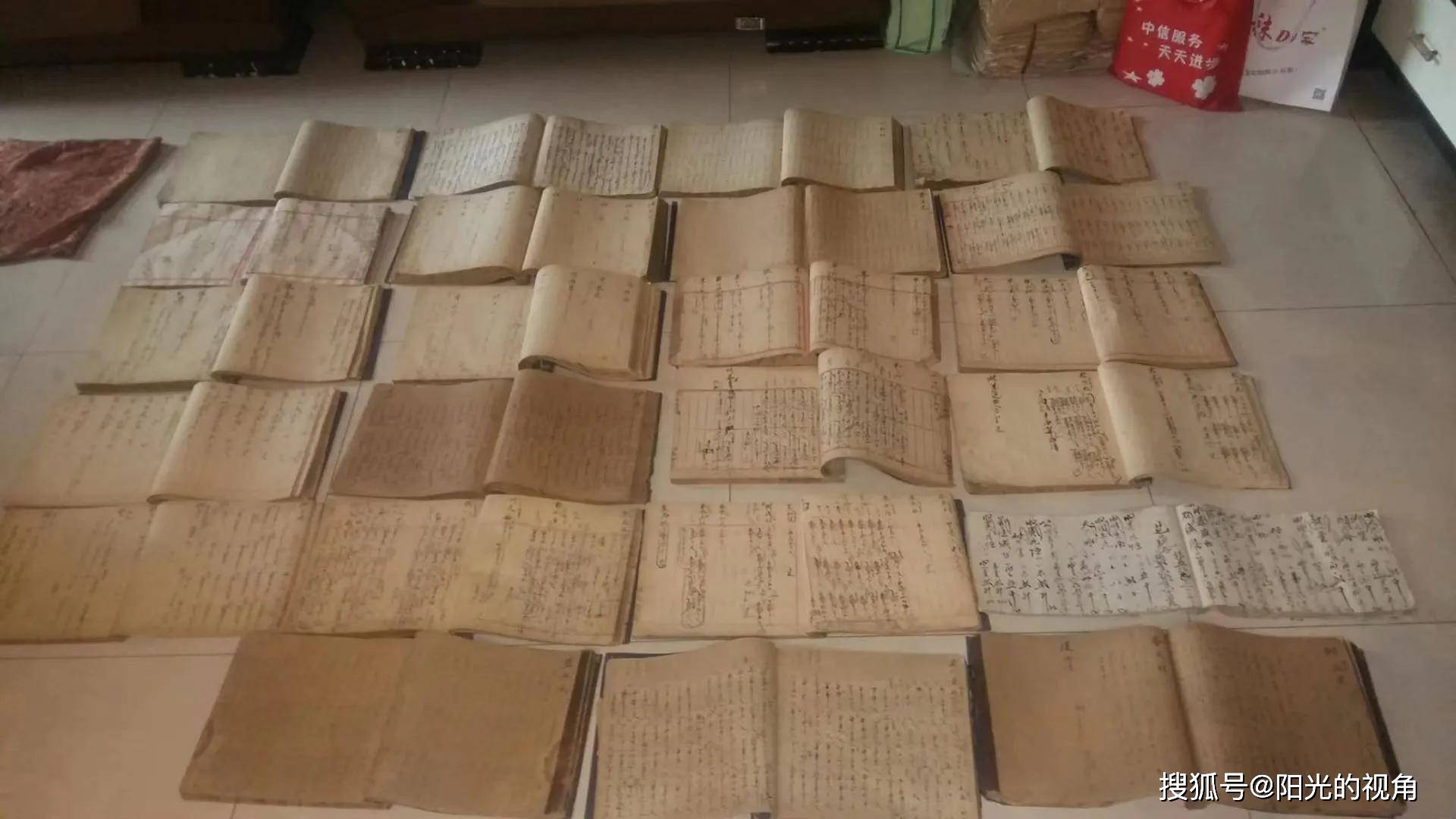

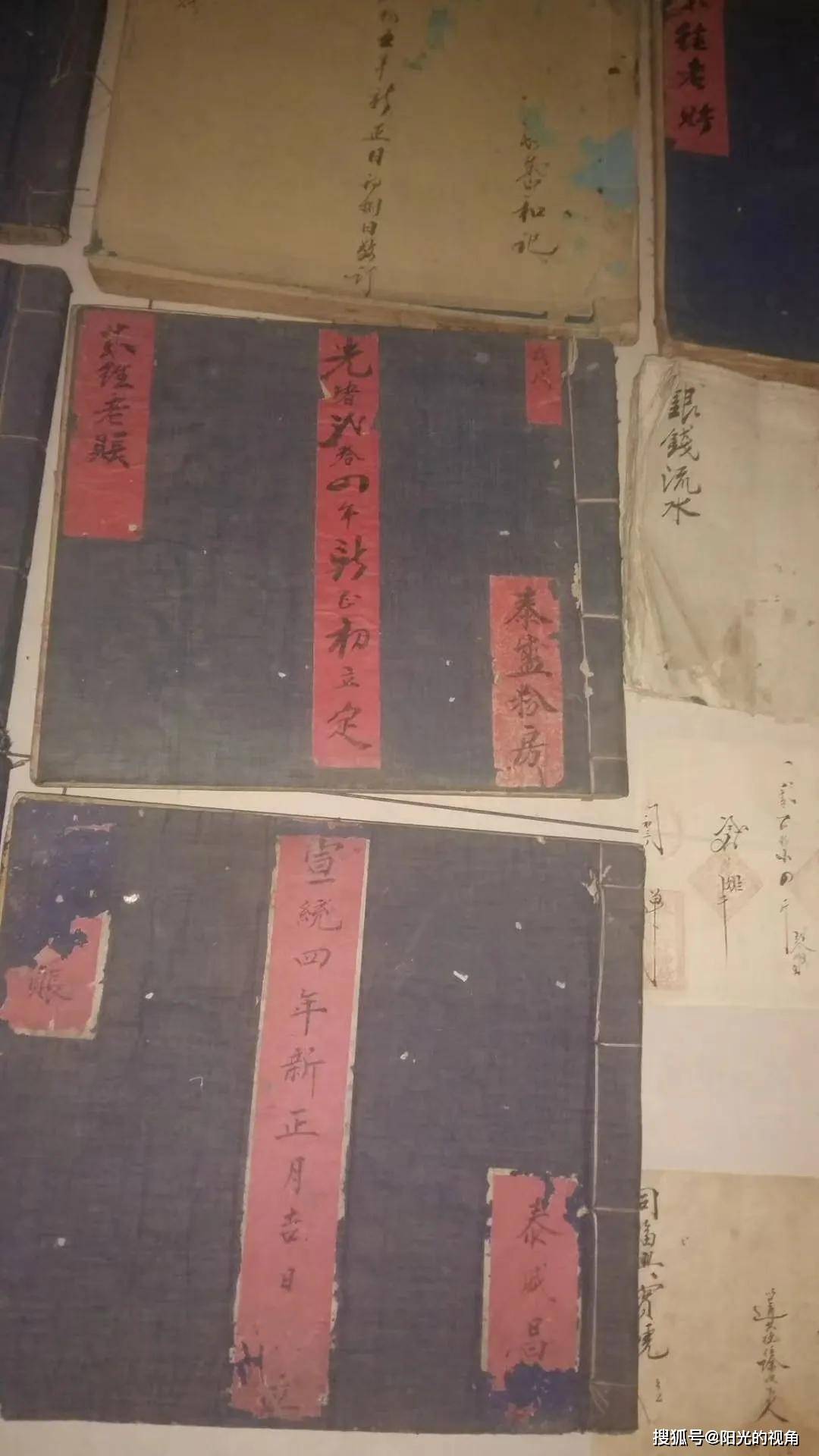

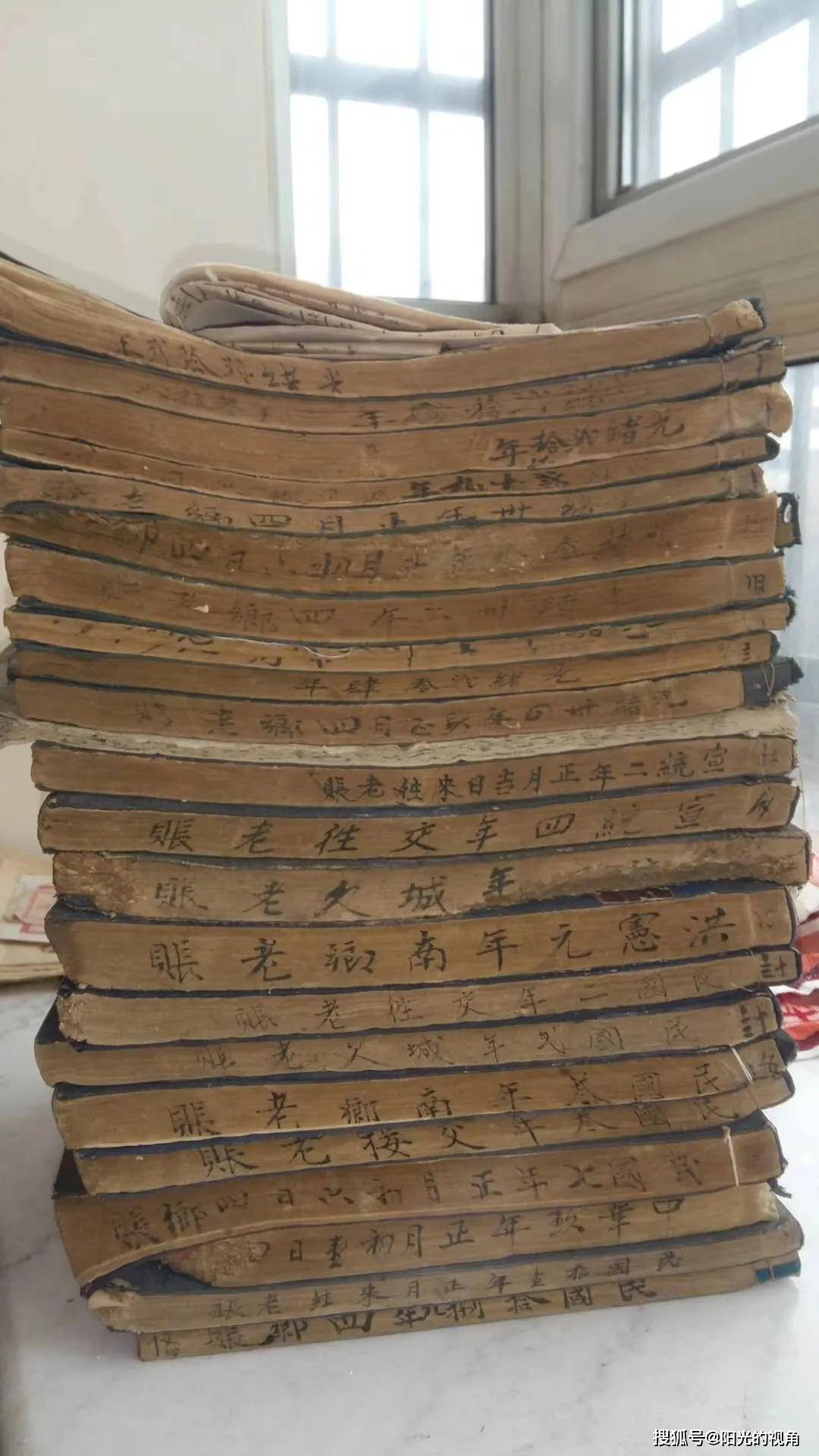

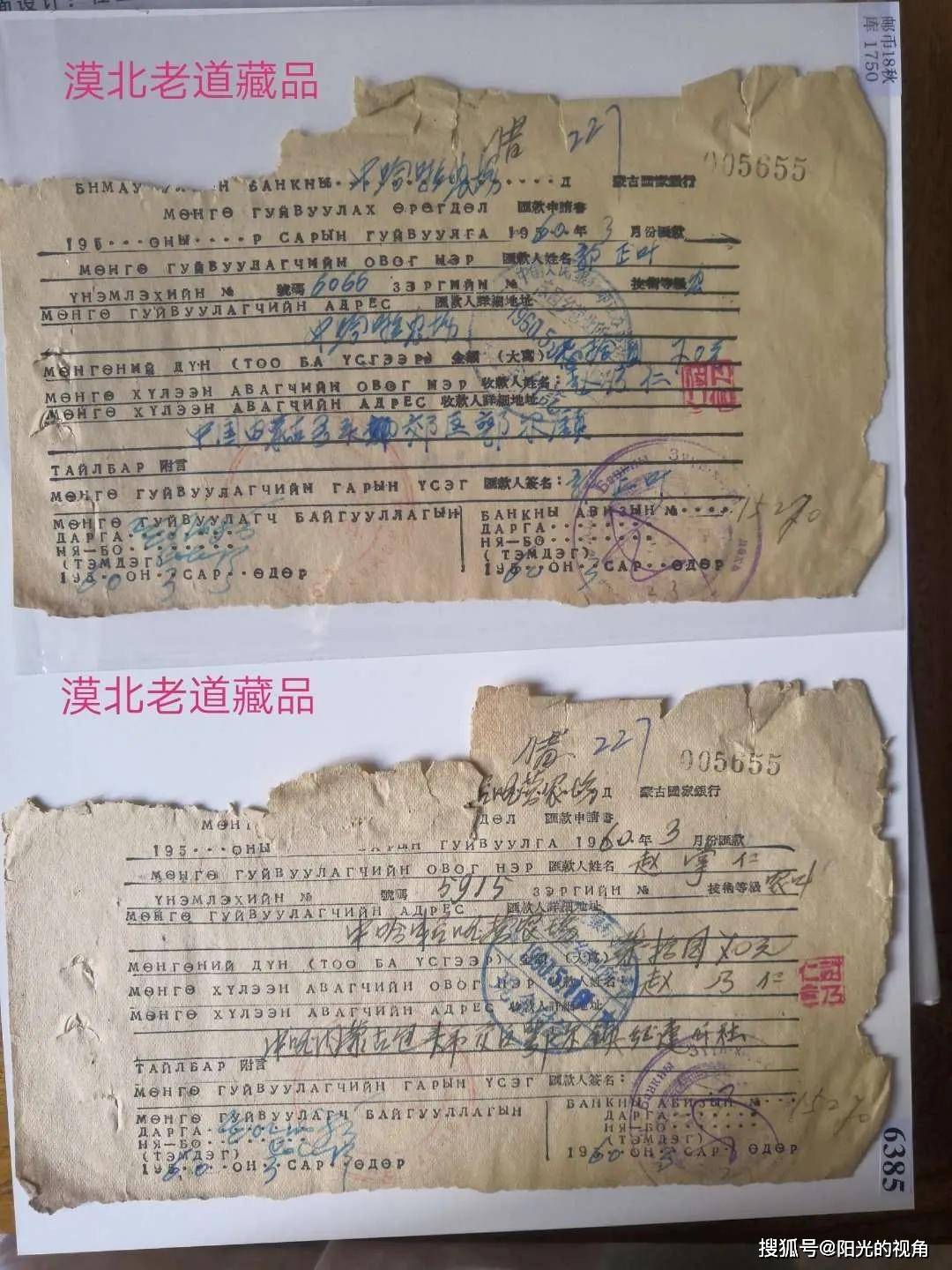

任志勇先生,这位旅蒙商中的杰出代表,也是一位痴迷的收藏家。二十多年来,他扎根蒙古国,投身于蒙古国工程建设,在异国他乡的土地上,凭借着坚韧不拔的毅力和卓越的商业智慧,站稳了脚跟,成为蒙古国中华总商会副会长。他深知自己作为中国人在异国的独特身份,更明白旅蒙商所肩负的责任与使命。在忙碌的工程建设之余,任志勇先生毅然踏上重走万里茶道的征程,他的足迹遍布蒙古国的每一寸土地,深入开展田野调查,用心收藏历史文物,积极参与万里茶道申遗工作。

与任志勇先生交流,翻阅他悉心收藏的文献资料,仿佛能触摸到那段波澜壮阔的历史,看到旅蒙商们在万里茶道上奔波的身影,也感受到所伴生的晋商票号对梦想的执着追求和对未来的无限憧憬。无论时代如何变迁,旅蒙商与票号始终在万里茶道上坚定地走下去。

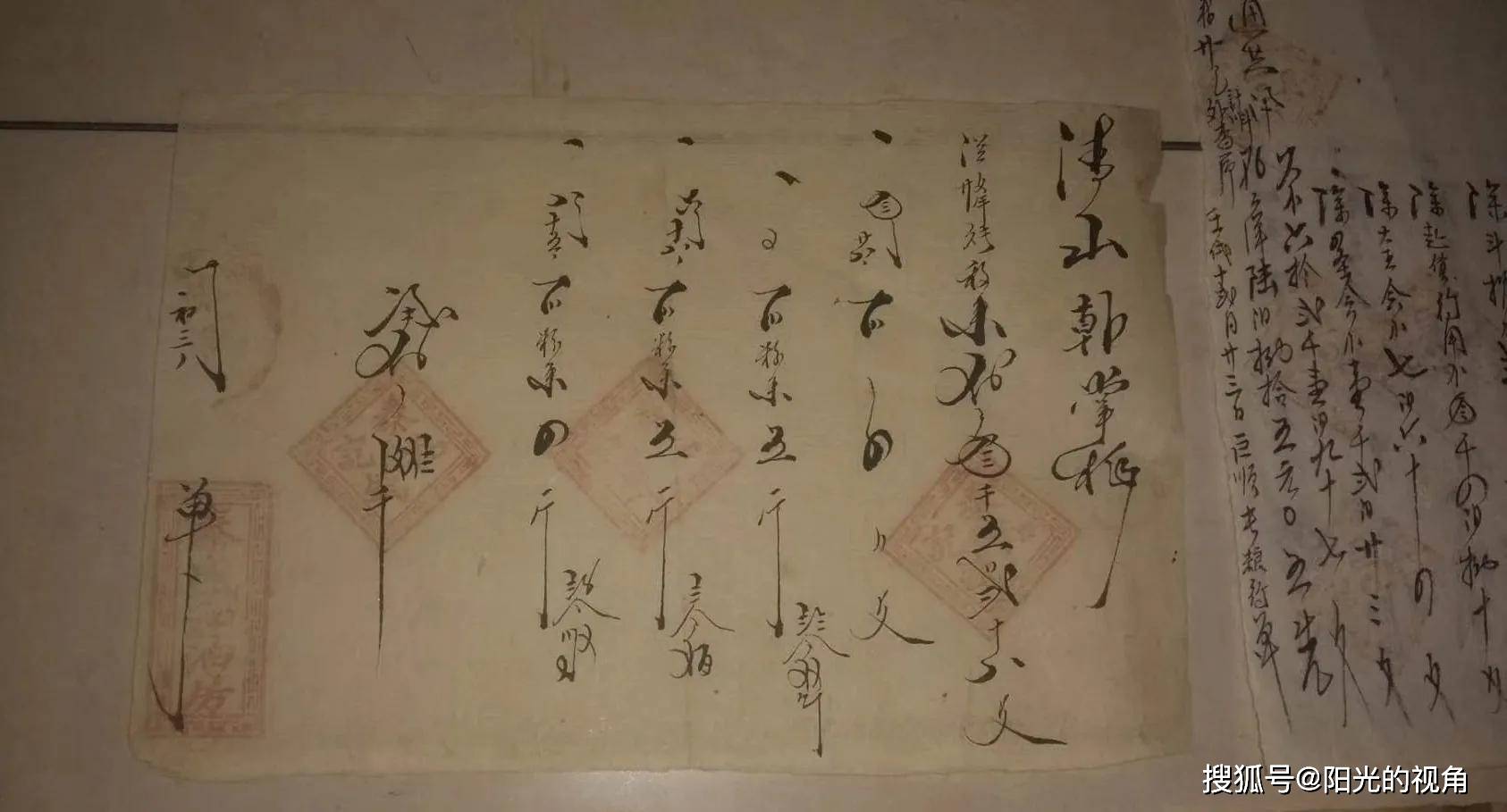

在晋商纵横华夏商界的漫长岁月中,票号作为其金融工具,占据着举足轻重的地位。任志勇收藏的文献,犹如一把珍贵的钥匙,为我们打开了深入了解晋商票号的大门,使我们得以从多个维度剖析其发展脉络、运营模式以及深远影响,尤其是其中关于晋商票号的记载,更让我们看到晋商票号在万里茶道的特定地域的独特发展轨迹。

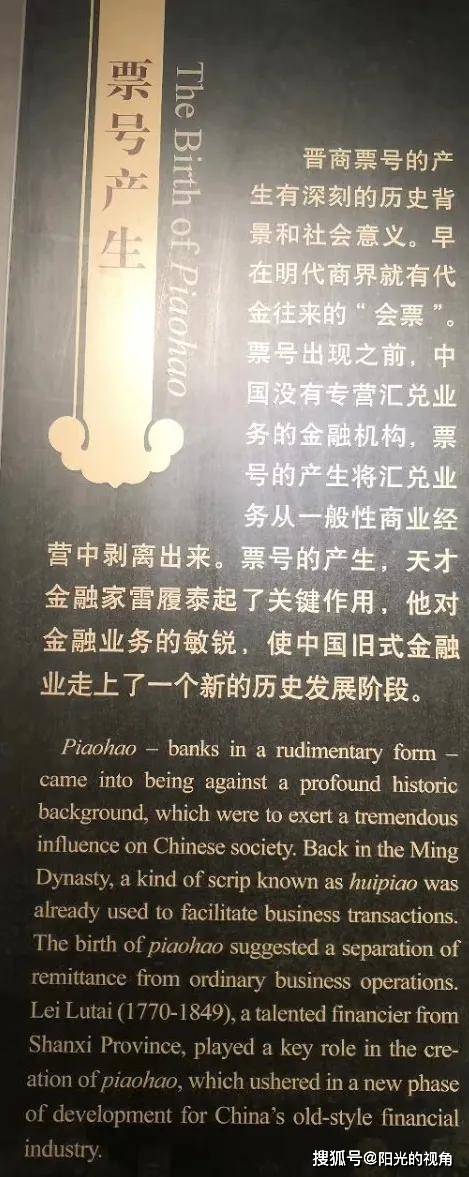

二、晋商票号是时代催生的金融变革

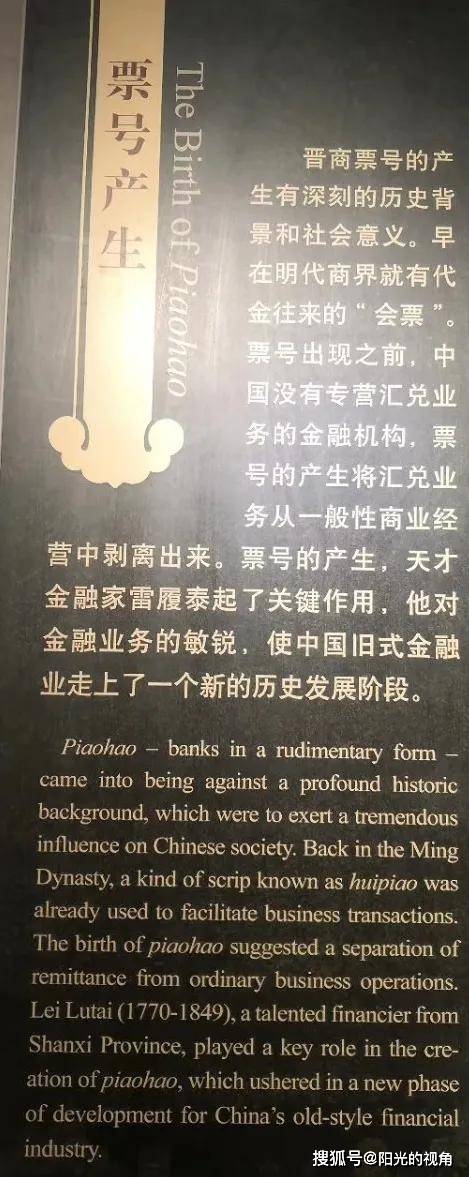

晋商票号诞生于清代中叶,1823年山西平遥日升昌票号的创立,标志着中国金融史上一个全新的时代拉开帷幕 。当时,晋商在全国范围内的贸易活动已经颇具规模,大宗货物的长途贩运使得现银的异地搬运面临着诸多难题,运输成本高昂、风险巨大,遭遇盗匪抢劫的事件时有发生。任志勇收藏的文献中记载,晋商在经营过程中深感资金流通的不便,迫切需要一种更为安全、高效的金融服务模式。最早的日升昌票号的前身是西裕成颜料庄,在总经理雷履泰的大胆创新下,巧妙地将传统的商业汇兑与金融服务相结合,开创了票号这一全新的金融业态。

在日升昌的示范效应下,山西票号业迅速崛起,平遥、祁县、太谷等地成为票号的集聚地。

到了19世纪末20世纪初,晋商票号迎来了发展的鼎盛时期,其业务范围不仅覆盖了中国内地的主要商业城市,还延伸至日本、俄罗斯、东南亚等国家和地区 ,成为当时亚洲金融领域的重要力量。然而,随着时代的变迁,特别是在西方现代银行制度的冲击下,晋商票号逐渐走向衰落,但其创立与发展的历程,无疑是中国金融史上浓墨重彩的一笔,而归化城晋商票号在其中也扮演了不可或缺的角色。

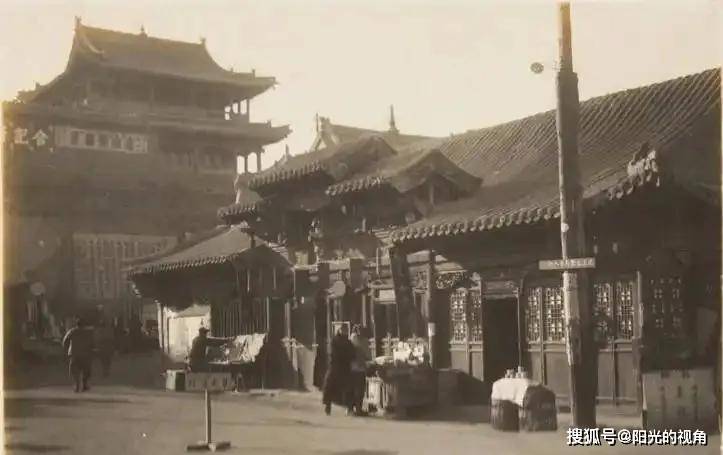

三、归化城票号,山西商帮的垄断地位

清代中叶,归化城成为连接中原与蒙古、新疆乃至俄罗斯的贸易枢纽,商队往来频繁,白银运输风险高、成本大。为解决现银携带不便的问题,山西商人主导的票号应运而生,专营银钱汇兑业务,逐渐形成“汇通天下”的金融网络。分为祁县帮、平遥帮、太古帮三帮。祁县帮势力最大,分号包括大德通、大德恒、合盛元等;平遥帮以蔚丰厚为代表,太古帮则有锦生润等。至清末,归化城共有13家票号,形成覆盖全国的汇兑网络。大盛魁以归化城为基地,旗下票号裕盛魁等支持其跨国贸易,业务覆盖蒙古、新疆等地。 乔家复字号在归化城开设通顺店、法中庸钱庄,与大盛魁竞争激烈,后因管理细节调整策略,成功立足。 日升昌虽总部在平遥,但归化城分号与本地票号合作,形成跨区域汇兑网络。归化城的金融活动还涉及“宝丰社”,该组织具有早期央行特征,负责谱拨制度的运行(如调节利率、汇兑等),但并非传统票号。如大盛川票号,它由大盛魁于光绪十五年(1889)投资10万两白银在祁县创办 。大盛魁在归化城商业中占据重要地位,素有“一个大盛魁,半个归化城”之称,其创办大盛川票号,进一步整合了当地的金融资源,促进了归化城商业的繁荣发展。

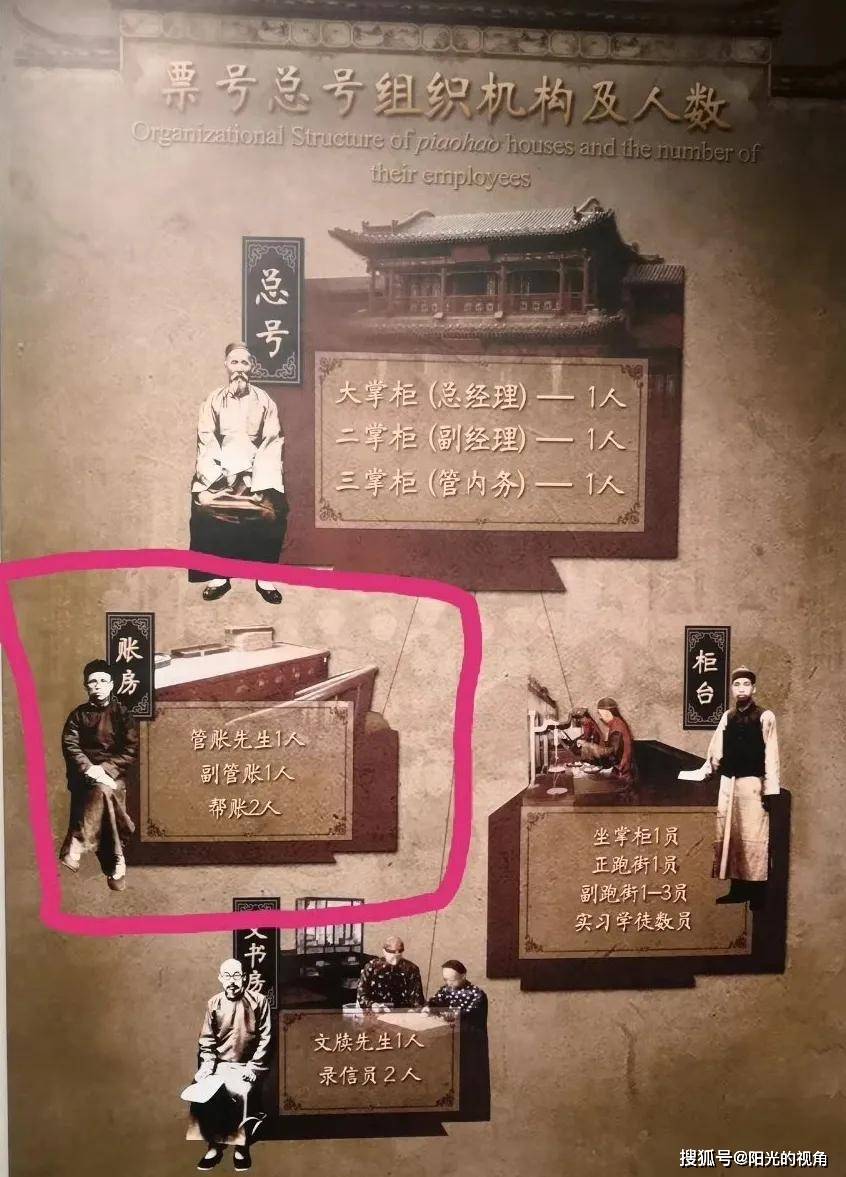

四、组织构成、岗位与职责,精密运转的商业机器

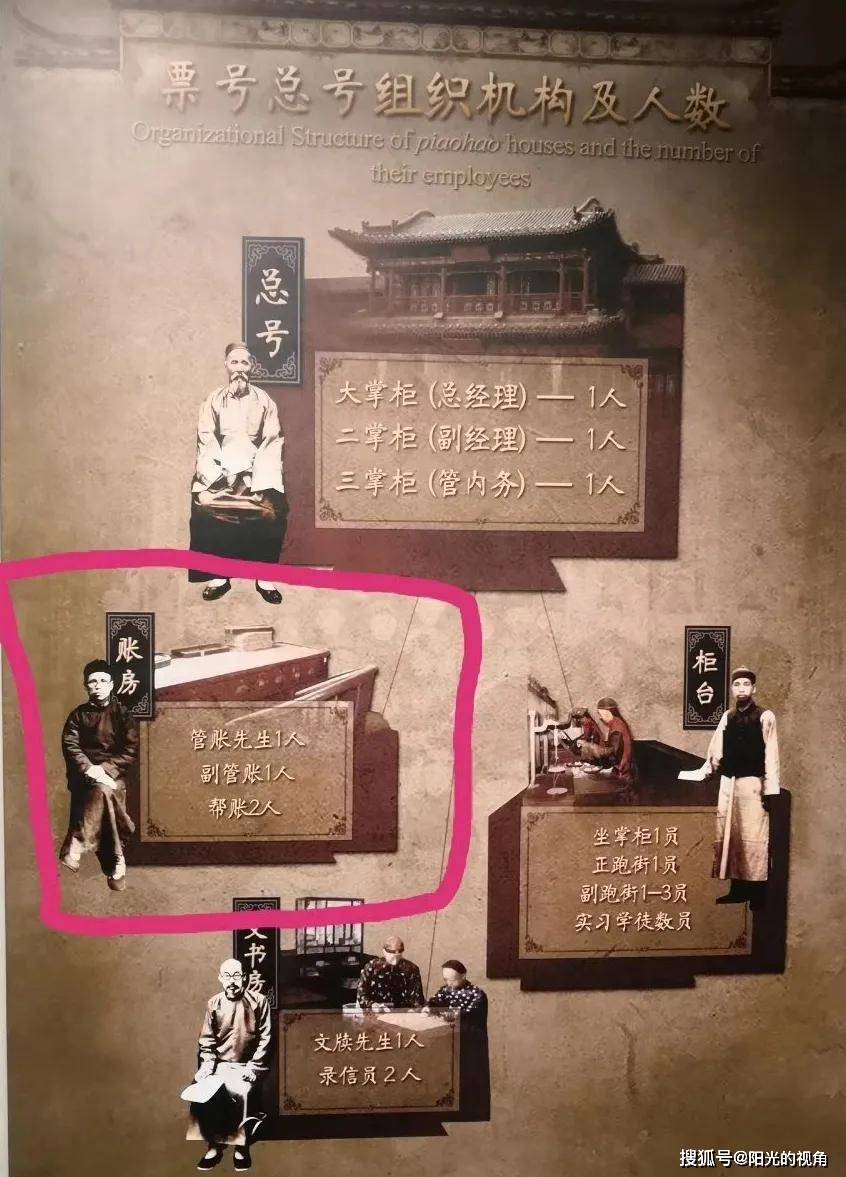

晋商票号拥有一套严谨且分工明确的组织架构,确保了其业务的高效运作,归化城的票号分号也遵循着这一成熟的体系。

(一)决策与管理层

大掌柜,作为票号的核心人物,全面负责票号的经营决策与管理事务。其选拔极为严格,不仅要求具备卓越的商业洞察力、丰富的经营经验,更要有高尚的品德和强烈的责任心。票号中,大掌柜需深入了解当地的商业环境和市场需求,因地制宜地制定经营策略。例如,归化城作为蒙汉贸易的重要枢纽,大掌柜要精准把握皮毛、牲畜等特色商品的贸易周期和资金需求,合理调配资金,为当地商户提供有力的金融支持。

二掌柜和三掌柜则是大掌柜的得力助手。二掌柜主要协助大掌柜处理日常事务,监督票号员工的工作表现,负责协调各部门之间的关系,保障票号内部的顺畅运转。三掌柜侧重于对外业务的拓展与客户关系的维护,凭借其出色的社交能力和商业人脉,与归化城当地的商户、牧民以及其他票号分号建立密切联系,为票号招揽更多的业务。

(二)财务管理层

管账先生掌管着票号的财务大权,负责账目管理和银钱出纳。他们精通财务核算,对每一笔资金的流向都了如指掌,通过严谨的财务记录和分析,为票号的经营决策提供数据支持。在归化城,由于贸易涉及多种货币和复杂的交易方式,管账先生需要具备更强的货币兑换和账务处理能力,确保资金的准确收付和账目清晰。

(三)业务执行层

跑街负责外出招揽业务,了解市场动态和客户需求。他们活跃于归化城的各个商业场所,与皮毛商、牲畜贩子、旅蒙商等各类商户频繁接触,及时掌握市场信息,为票号的业务拓展提供第一手资料。坐柜则在票号的营业场所接待客户,办理汇兑、存款、取款等业务,他们需要具备良好的服务态度和专业的业务知识,为客户提供高效、便捷的金融服务。

这种层级分明、职责明确的组织架构,使得晋商票号内部形成了一种相互协作、相互制约的工作机制,有效提高了票号的运营效率和管理水平,在归化城也不例外。

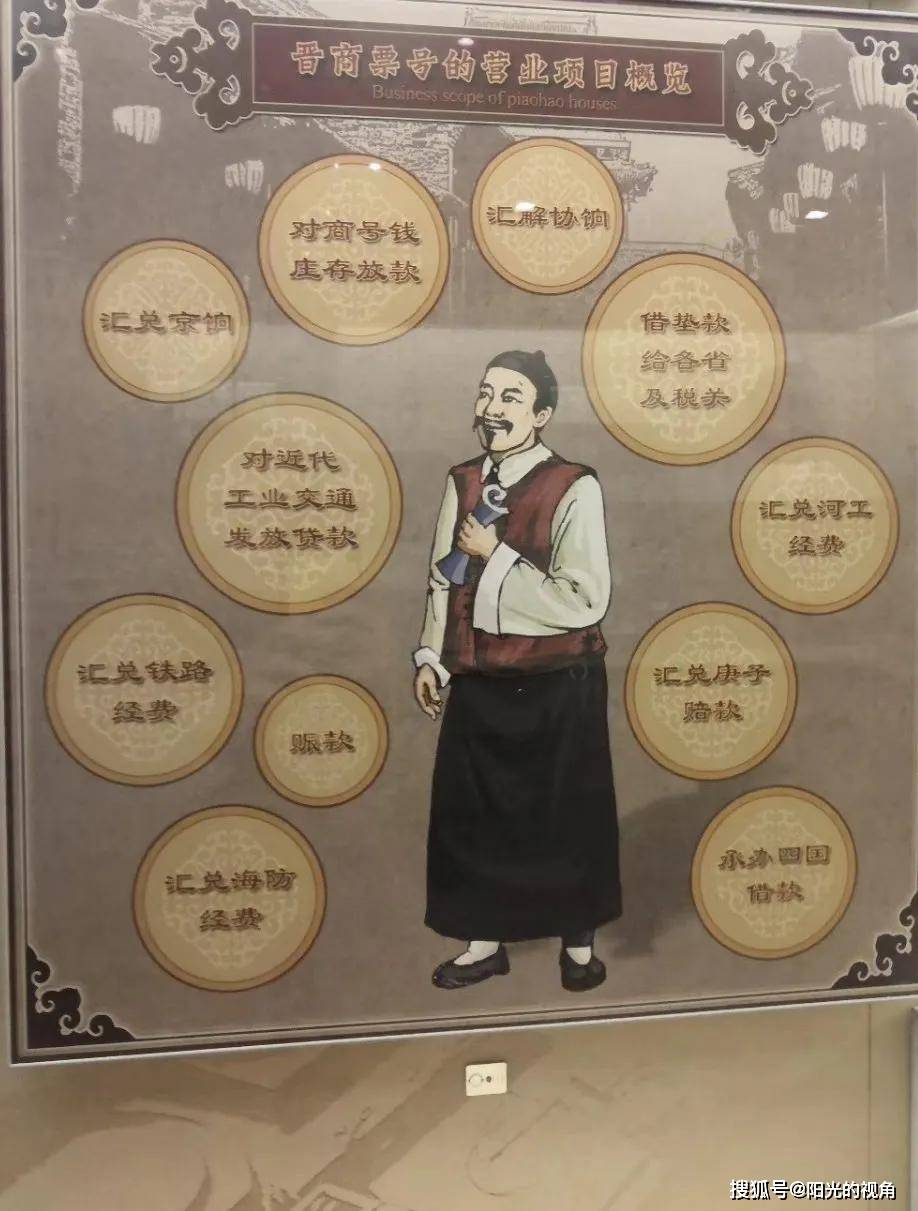

五、票号的业务与运作模式

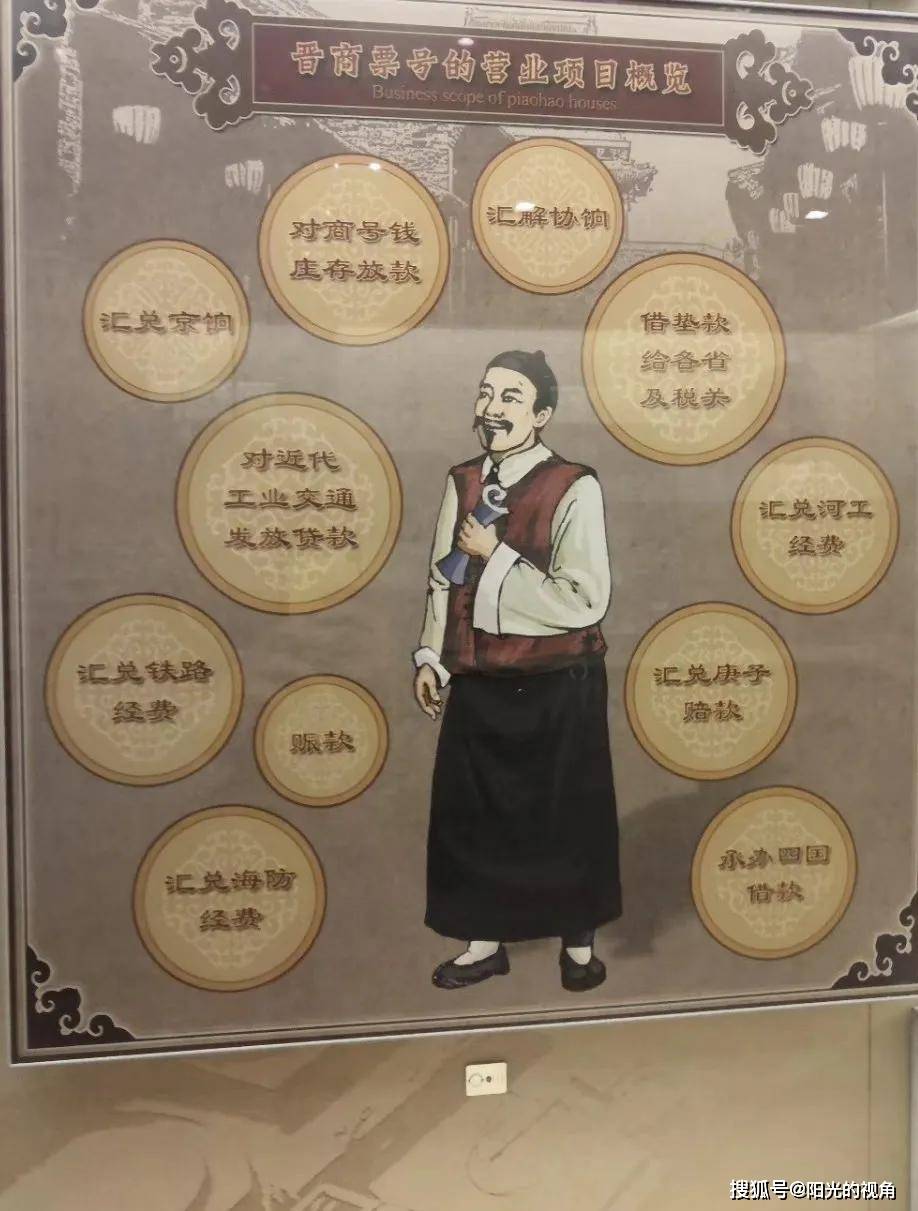

(一)业务范围

晋商票号的业务范围广泛,涵盖了多种金融服务领域,归化城的票号分号在开展业务时,充分结合当地的商业特点,展现出独特的活力。

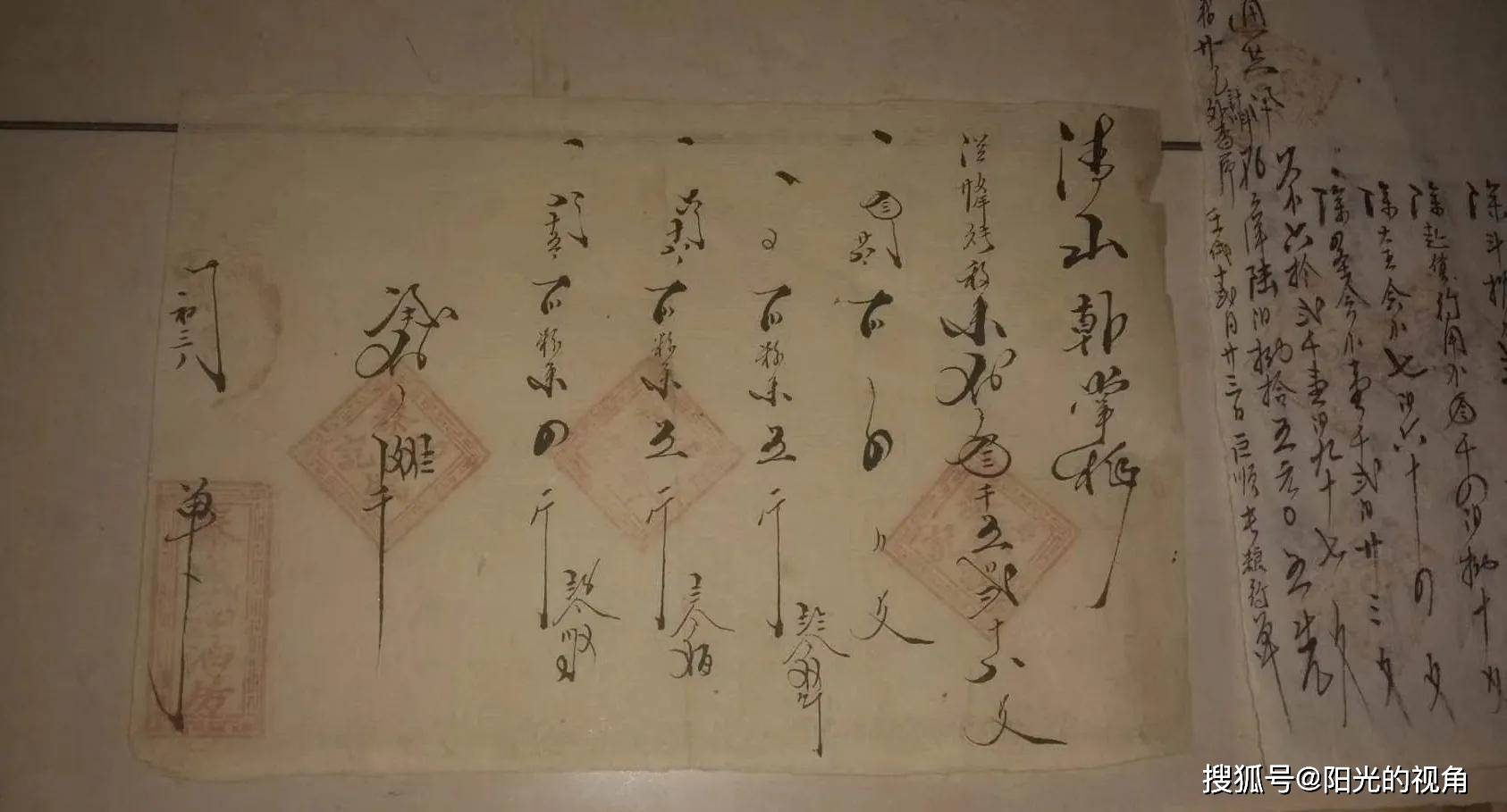

一是异地汇兑。异地汇兑是晋商票号的核心业务之一。汇兑,以票汇为主,客户将现银交票号换取汇票,凭票异地取款,实行“认票不认人”制度。汇水(手续费)根据市场波动调整。 商人在进行异地贸易时,只需在本地票号存入银两,票号便会开具一张汇票,商人持汇票到指定的异地分号即可兑换成现银。在归化城,许多旅蒙商从内地采购货物,再运往蒙古草原销售,他们通过票号的异地汇兑业务,解决了资金往来的难题。例如,一位晋商从归化城采购了大量的皮毛,准备运往北京销售,他可以在归化城的票号存入货款,拿到汇票后,在北京的票号分号顺利支取现金,避免了长途携带大量现银的风险。

二是存贷款业务。票号积极吸收社会闲散资金,为客户提供存款服务。存款分为定期和活期两种,利率根据存款期限和金额的不同而有所差异。如归化至京津每千两收取4-5两,民国初年因战乱涨至200两。在归化城票号的存款业务吸引了当地的商户、牧民以及一些官员将资金存入。同时,票号也向有资金需求的商户和个人发放贷款,支持他们的商业活动和生产经营。比如,一些本地的皮毛加工商户在扩大生产规模时,会向票号申请贷款,用于购买设备和原材料。票号在贷款发放过程中,会对借款人的信用状况、还款能力进行严格评估,确保贷款资金的安全。

三是标期制度与信用管理。票号通过“标期”结算资金,按年、季、月划分周期,结合商号交易规律提前调配现银。例如,砖茶贸易的标期与茶叶生产、运输周期紧密配合,既减少现银运输压力,又保障资金流动性。

四是其他业务。除了汇兑和存贷款业务外,晋商票号还涉足其他金融领域。在归化城,票号为当地的商业活动提供了诸如货币兑换、金融咨询等服务。由于归化城是多民族聚居、多种货币流通的地区,票号的货币兑换业务满足了不同民族和商户的交易需求。此外,票号凭借其丰富的商业经验和广泛的信息渠道,为客户提供商业信息和投资建议,帮助他们把握市场机遇。

(二)特色和创新

一是票据发行与流通。发行银票等票据,这些票据在一定范围内可以代替现金流通,方便了交易。

二是防伪与风控。每家票号采用独特的防伪标识(如密押、汇票剪裁),仅限本号或联盟票号间互通,避免冒领风险。例如,乔家复盛公与日升昌曾达成协议,允许客户跨号兑换,但受地域和时间限制。

三是谱银与拨兑。归化城宝丰社(金融行会)推行“谱银”和“拨兑”作为信用货币,解决大宗交易现银短缺问题:谱银,代表现银,可周转或兑现;拨兑,类似转账结算,仅用于记账,不兑现。 商号通过钱庄开户,交易时直接划拨账目,减少现银流通。

四是与钱庄的分工协作。票号专注异地汇兑与官款处理,钱庄负责本地兑换与小额信贷,二者形成互补。例如,票号通过钱庄吸纳民间资金,钱庄则依赖票号作为资金后盾。

五是大盛魁印票庄。清嘉庆年间大盛魁获得清朝政府发给少数旅蒙商进行印票业务的营业执照“龙票”,龙票不仅规定了放印票账的地域范围,而且还印有保护业务活动的法律性条文。这使大盛魁凭借皇权取得了在蒙古地区长期进行印票业务的垄断地位。由于大盛魁的业务以印票销售为主,故称“大盛魁印票庄”。

(三)票号的衰落与转型。辛亥革命后,现代银行(如中国银行)进入归化城,凭借低手续费和便捷服务抢占市场。同时,军阀混战导致金融秩序混乱,票号汇水暴涨,加速客户流失。票号后期依赖官款汇兑,忽视普通商户需求(如规定500两以下不办理汇兑),逐渐失去市场灵活性。至20世纪20年代,归化城票号基本退出历史舞台,或转型为银号、钱庄。

六、时代意义和价值,跨越时空的商业遗产

晋商票号在其繁荣发展的历程中,对当时的社会经济产生了深远的影响,而归化城晋商票号在其中也发挥了独特的作用,同时为后世留下了宝贵的精神财富和商业启示。

(一)促进商业繁荣。晋商票号的出现,为商业活动提供了便捷、高效的金融支持,极大地促进了商品的流通和商业的繁荣。在归化城,票号的金融服务使得蒙汉贸易更加顺畅,内地的丝绸、茶叶、瓷器等商品源源不断地运往蒙古草原,而蒙古的皮毛、牲畜等特产也顺利进入内地市场。这种贸易的繁荣不仅带动了归化城当地商业的发展,也加强了蒙汉民族之间的经济交流与融合。

(二)推动金融创新。晋商票号在金融领域的创新举措,为中国金融制度的发展做出了重要贡献。归化城的票号分号在实践中,不断探索适合当地市场的金融服务模式。例如,在汇兑业务中,针对旅蒙商贸易路线长、交易周期不稳定的特点,设计了灵活的汇兑方式和结算周期。同时,票号在风险控制、信用评估等方面也积累了丰富的经验,为现代金融机构提供了借鉴。

(三)传承商业文化。晋商票号所秉持的诚信、敬业、团结、创新的商业精神,在归化城得到了充分的体现。当地的票号从业者以诚信为本,赢得了客户的信任和支持。在面对复杂的商业环境和激烈的市场竞争时,他们敬业爱岗,努力拓展业务。票号内部员工之间团结协作,形成了强大的凝聚力。这种商业文化不仅促进了晋商在归化城的发展,也对当地的商业文化产生了深远的影响,激励着后人诚信经营、勇于创新。

从任志勇收藏的文献中,我们深入探究了晋商票号的起源、组织构成、业务范围以及在万里茶道的时代价值。晋商票号作为中国金融史上的辉煌的历史成就和卓越的商业智慧,为我们提供了宝贵的历史镜鉴和现代启示。在当今时代,我们应当汲取晋商票号的成功经验,传承和弘扬其优秀的商业文化,不断推动金融创新和商业发展。

(作者档案:孙树恒,笔名恒心永在,内蒙古奈曼旗人。蒙域经济30人专家组成员,呼和浩特市政协智库专家。中国金融作家协会会员、中国散文家协会会员、 内蒙古作家协会会员、内蒙古茶叶之路研究会副会长,内蒙古诗书画研究会高级研究员兼副秘书长,内蒙古大盛魁公司文化顾问)

晋商票号的历史镜鉴和对万里茶道的时代价值

作者/孙树恒

一

任志勇先生,这位旅蒙商中的杰出代表,也是一位痴迷的收藏家。二十多年来,他扎根蒙古国,投身于蒙古国工程建设,在异国他乡的土地上,凭借着坚韧不拔的毅力和卓越的商业智慧,站稳了脚跟,成为蒙古国中华总商会副会长。他深知自己作为中国人在异国的独特身份,更明白旅蒙商所肩负的责任与使命。在忙碌的工程建设之余,任志勇先生毅然踏上重走万里茶道的征程,他的足迹遍布蒙古国的每一寸土地,深入开展田野调查,用心收藏历史文物,积极参与万里茶道申遗工作。

与任志勇先生交流,翻阅他悉心收藏的文献资料,仿佛能触摸到那段波澜壮阔的历史,看到旅蒙商们在万里茶道上奔波的身影,也感受到所伴生的晋商票号对梦想的执着追求和对未来的无限憧憬。无论时代如何变迁,旅蒙商与票号始终在万里茶道上坚定地走下去。

在晋商纵横华夏商界的漫长岁月中,票号作为其金融工具,占据着举足轻重的地位。任志勇收藏的文献,犹如一把珍贵的钥匙,为我们打开了深入了解晋商票号的大门,使我们得以从多个维度剖析其发展脉络、运营模式以及深远影响,尤其是其中关于晋商票号的记载,更让我们看到晋商票号在万里茶道的特定地域的独特发展轨迹。

二、晋商票号是时代催生的金融变革

晋商票号诞生于清代中叶,1823年山西平遥日升昌票号的创立,标志着中国金融史上一个全新的时代拉开帷幕 。当时,晋商在全国范围内的贸易活动已经颇具规模,大宗货物的长途贩运使得现银的异地搬运面临着诸多难题,运输成本高昂、风险巨大,遭遇盗匪抢劫的事件时有发生。任志勇收藏的文献中记载,晋商在经营过程中深感资金流通的不便,迫切需要一种更为安全、高效的金融服务模式。最早的日升昌票号的前身是西裕成颜料庄,在总经理雷履泰的大胆创新下,巧妙地将传统的商业汇兑与金融服务相结合,开创了票号这一全新的金融业态。

在日升昌的示范效应下,山西票号业迅速崛起,平遥、祁县、太谷等地成为票号的集聚地。

到了19世纪末20世纪初,晋商票号迎来了发展的鼎盛时期,其业务范围不仅覆盖了中国内地的主要商业城市,还延伸至日本、俄罗斯、东南亚等国家和地区 ,成为当时亚洲金融领域的重要力量。然而,随着时代的变迁,特别是在西方现代银行制度的冲击下,晋商票号逐渐走向衰落,但其创立与发展的历程,无疑是中国金融史上浓墨重彩的一笔,而归化城晋商票号在其中也扮演了不可或缺的角色。

三、归化城票号,山西商帮的垄断地位

清代中叶,归化城成为连接中原与蒙古、新疆乃至俄罗斯的贸易枢纽,商队往来频繁,白银运输风险高、成本大。为解决现银携带不便的问题,山西商人主导的票号应运而生,专营银钱汇兑业务,逐渐形成“汇通天下”的金融网络。分为祁县帮、平遥帮、太古帮三帮。祁县帮势力最大,分号包括大德通、大德恒、合盛元等;平遥帮以蔚丰厚为代表,太古帮则有锦生润等。至清末,归化城共有13家票号,形成覆盖全国的汇兑网络。大盛魁以归化城为基地,旗下票号裕盛魁等支持其跨国贸易,业务覆盖蒙古、新疆等地。 乔家复字号在归化城开设通顺店、法中庸钱庄,与大盛魁竞争激烈,后因管理细节调整策略,成功立足。 日升昌虽总部在平遥,但归化城分号与本地票号合作,形成跨区域汇兑网络。归化城的金融活动还涉及“宝丰社”,该组织具有早期央行特征,负责谱拨制度的运行(如调节利率、汇兑等),但并非传统票号。如大盛川票号,它由大盛魁于光绪十五年(1889)投资10万两白银在祁县创办 。大盛魁在归化城商业中占据重要地位,素有“一个大盛魁,半个归化城”之称,其创办大盛川票号,进一步整合了当地的金融资源,促进了归化城商业的繁荣发展。

四、组织构成、岗位与职责,精密运转的商业机器

晋商票号拥有一套严谨且分工明确的组织架构,确保了其业务的高效运作,归化城的票号分号也遵循着这一成熟的体系。

(一)决策与管理层

大掌柜,作为票号的核心人物,全面负责票号的经营决策与管理事务。其选拔极为严格,不仅要求具备卓越的商业洞察力、丰富的经营经验,更要有高尚的品德和强烈的责任心。票号中,大掌柜需深入了解当地的商业环境和市场需求,因地制宜地制定经营策略。例如,归化城作为蒙汉贸易的重要枢纽,大掌柜要精准把握皮毛、牲畜等特色商品的贸易周期和资金需求,合理调配资金,为当地商户提供有力的金融支持。

二掌柜和三掌柜则是大掌柜的得力助手。二掌柜主要协助大掌柜处理日常事务,监督票号员工的工作表现,负责协调各部门之间的关系,保障票号内部的顺畅运转。三掌柜侧重于对外业务的拓展与客户关系的维护,凭借其出色的社交能力和商业人脉,与归化城当地的商户、牧民以及其他票号分号建立密切联系,为票号招揽更多的业务。

(二)财务管理层

管账先生掌管着票号的财务大权,负责账目管理和银钱出纳。他们精通财务核算,对每一笔资金的流向都了如指掌,通过严谨的财务记录和分析,为票号的经营决策提供数据支持。在归化城,由于贸易涉及多种货币和复杂的交易方式,管账先生需要具备更强的货币兑换和账务处理能力,确保资金的准确收付和账目清晰。

(三)业务执行层

跑街负责外出招揽业务,了解市场动态和客户需求。他们活跃于归化城的各个商业场所,与皮毛商、牲畜贩子、旅蒙商等各类商户频繁接触,及时掌握市场信息,为票号的业务拓展提供第一手资料。坐柜则在票号的营业场所接待客户,办理汇兑、存款、取款等业务,他们需要具备良好的服务态度和专业的业务知识,为客户提供高效、便捷的金融服务。

这种层级分明、职责明确的组织架构,使得晋商票号内部形成了一种相互协作、相互制约的工作机制,有效提高了票号的运营效率和管理水平,在归化城也不例外。

五、票号的业务与运作模式

(一)业务范围

晋商票号的业务范围广泛,涵盖了多种金融服务领域,归化城的票号分号在开展业务时,充分结合当地的商业特点,展现出独特的活力。

一是异地汇兑。异地汇兑是晋商票号的核心业务之一。汇兑,以票汇为主,客户将现银交票号换取汇票,凭票异地取款,实行“认票不认人”制度。汇水(手续费)根据市场波动调整。 商人在进行异地贸易时,只需在本地票号存入银两,票号便会开具一张汇票,商人持汇票到指定的异地分号即可兑换成现银。在归化城,许多旅蒙商从内地采购货物,再运往蒙古草原销售,他们通过票号的异地汇兑业务,解决了资金往来的难题。例如,一位晋商从归化城采购了大量的皮毛,准备运往北京销售,他可以在归化城的票号存入货款,拿到汇票后,在北京的票号分号顺利支取现金,避免了长途携带大量现银的风险。

二是存贷款业务。票号积极吸收社会闲散资金,为客户提供存款服务。存款分为定期和活期两种,利率根据存款期限和金额的不同而有所差异。如归化至京津每千两收取4-5两,民国初年因战乱涨至200两。在归化城票号的存款业务吸引了当地的商户、牧民以及一些官员将资金存入。同时,票号也向有资金需求的商户和个人发放贷款,支持他们的商业活动和生产经营。比如,一些本地的皮毛加工商户在扩大生产规模时,会向票号申请贷款,用于购买设备和原材料。票号在贷款发放过程中,会对借款人的信用状况、还款能力进行严格评估,确保贷款资金的安全。

三是标期制度与信用管理。票号通过“标期”结算资金,按年、季、月划分周期,结合商号交易规律提前调配现银。例如,砖茶贸易的标期与茶叶生产、运输周期紧密配合,既减少现银运输压力,又保障资金流动性。

四是其他业务。除了汇兑和存贷款业务外,晋商票号还涉足其他金融领域。在归化城,票号为当地的商业活动提供了诸如货币兑换、金融咨询等服务。由于归化城是多民族聚居、多种货币流通的地区,票号的货币兑换业务满足了不同民族和商户的交易需求。此外,票号凭借其丰富的商业经验和广泛的信息渠道,为客户提供商业信息和投资建议,帮助他们把握市场机遇。

(二)特色和创新

一是票据发行与流通。发行银票等票据,这些票据在一定范围内可以代替现金流通,方便了交易。影响最大的是大盛魁印票庄。清嘉庆年间大盛魁获得清朝政府发给少数旅蒙商进行印票业务的营业执照“龙票”,龙票不仅规定了放印票账的地域范围,而且还印有保护业务活动的法律性条文。这使大盛魁凭借皇权取得了在蒙古地区长期进行印票业务的垄断地位。由于大盛魁的业务以印票销售为主,故称“大盛魁印票庄”。据日本“经济调查丛书”《外蒙古共和国》一书记载,当时外蒙古140旗,只有10旗或20旗左右不负债于大盛魁。

二是防伪与风控。每家票号采用独特的防伪标识(如密押、汇票剪裁),仅限本号或联盟票号间互通,避免冒领风险。例如,乔家复盛公与日升昌曾达成协议,允许客户跨号兑换,但受地域和时间限制。

三是谱银与拨兑。归化城宝丰社(金融行会)推行“谱银”和“拨兑”作为信用货币,解决大宗交易现银短缺问题:谱银,代表现银,可周转或兑现;拨兑,类似转账结算,仅用于记账,不兑现。 商号通过钱庄开户,交易时直接划拨账目,减少现银流通。

四是与钱庄的分工协作。票号专注异地汇兑与官款处理,钱庄负责本地兑换与小额信贷,二者形成互补。例如,票号通过钱庄吸纳民间资金,钱庄则依赖票号作为资金后盾。

五是激励机制。身股制(人力股)将员工利益与企业绑定,大掌柜每四年分红可达万两白银,远超同期县官收入,吸引山西最优秀人才投身金融业。

(三)票号的衰落与转型。辛亥革命后,现代银行(如中国银行)进入归化城,凭借低手续费和便捷服务抢占市场。同时,军阀混战导致金融秩序混乱,票号汇水暴涨,加速客户流失。票号后期依赖官款汇兑,忽视普通商户需求(如规定500两以下不办理汇兑),逐渐失去市场灵活性。至20世纪20年代,归化城票号基本退出历史舞台,或转型为银号、钱庄。

六、时代意义和价值,跨越时空的商业遗产

晋商票号在其繁荣发展的历程中,对当时的社会经济产生了深远的影响,而归化城晋商票号在其中也发挥了独特的作用,同时为后世留下了宝贵的精神财富。

(一)促进商业繁荣。晋商票号的出现,为商业活动提供了便捷、高效的金融支持,极大地促进了商品的流通和商业的繁荣。在归化城,票号的金融服务使得蒙汉贸易更加顺畅,内地的丝绸、茶叶、瓷器等商品源源不断地运往蒙古草原,而蒙古的皮毛、牲畜等特产也顺利进入内地市场。这种贸易的繁荣不仅带动了归化城当地商业的发展,也加强了蒙汉民族之间的经济交流与融合。

(二)推动金融创新。晋商票号在金融领域的创新举措,为中国金融制度的发展做出了重要贡献。归化城的票号分号在实践中,不断探索适合当地市场的金融服务模式。例如,在汇兑业务中,针对旅蒙商贸易路线长、交易周期不稳定的特点,设计了灵活的汇兑方式和结算周期。同时,票号在风险控制、信用评估等方面也积累了丰富的经验,为现代金融机构提供了借鉴。

(三)传承商业文化。晋商以“义利合一”为核心理念,晋商票号所秉持的诚信、敬业、团结、创新的商业精神,在归化城得到了充分的体现。当地的票号从业者以诚信为本,赢得了客户的信任和支持。在面对复杂的商业环境和激烈的市场竞争时,他们敬业爱岗,努力拓展业务。票号内部员工之间团结协作,形成了强大的凝聚力。这种商业文化不仅促进了晋商在归化城的发展,也对当地的商业文化产生了深远的影响,激励着后人诚信经营、勇于创新。其诚信经营传统对当前金融业(如保险、银行业)的启示在于,需将诚信内化为企业文化,并通过制度约束(如透明化操作、客户利益优先)重建行业信任。

(四)全球化与本土化平衡。 票号通过分号制度实现全国汇兑网络,同时允许区域分号因地制宜(如归化城结合蒙汉贸易特点与俄罗斯交易)。对现代跨国企业可效仿此模式,在标准化管理基础上融入本土化策略有重要的启示。

从任志勇收藏的文献中,我们深入探究了晋商票号的起源、组织构成、业务范围以及在万里茶道的时代价值。晋商票号作为中国金融史上的辉煌的历史成就和卓越的商业智慧,为我们提供了宝贵的历史镜鉴和现代启示。在当今时代,我们应当汲取晋商票号的成功经验,传承和弘扬其优秀的商业文化,不断推动金融创新和商业发展。

参考资料:

1. 《山西票号史料》

2. 梁小民《身股制:晋商创造票号辉煌的动力》

3. 魏文享《山西票号之父——雷履泰》

4. 丰国如《晋商票号衰落的原因与启示》

5. 郗晓英《山西票号的文化和体制对现代企业的启示》

(作者档案:孙树恒,笔名恒心永在,内蒙古奈曼旗人。蒙域经济30人专家组成员,呼和浩特市政协智库专家。中国金融作家协会会员、中国散文家协会会员、 内蒙古作家协会会员、内蒙古茶叶之路研究会副会长,内蒙古诗书画研究会高级研究员兼副秘书长,内蒙古大盛魁公司文化顾问)